第十一章 (1) 《丹心素裹 ——中共情报员沈安娜口述实录》

十一、新形势、新考验、新任务

(1946年春夏—1948年初 在南京)

派来新领导——何以端

1946年5月5日,国民政府宣布由陪都重庆“还都”南京。此后,国民党党、政、军机关陆陆续续迁回南京。

5月初,吴克坚先去南京,然后去上海。中共中央情报部派他负责开辟并领导沪、宁、浙、闽等地的情报工作。吴克坚在去南京、上海之前,约明之在重庆一个小茶馆里见面。他对明之说:“到南京以后,由何以端a直接领导、联系你们的工作。”出于对明之的绝对信任,他把何以端在重庆的住址告诉了明之。接着又说:“你们先在重庆见一面,把到南京后的工作安排一下。”明之说:“我知道了。”

吴克坚嘱咐说:“以后我们就不能经常见面了,你和安娜要好自为之!”两人紧紧握手,互道珍重,然后告别。明之眼望着吴克坚在夜色中匆匆远去的背影,心中产生了几分怅惘。明之和吴克坚这半年不知多少次在夜色中接头,传递情报,接受指示。在明之的心中,吴克坚不仅是他和我的领导, 还是党组织的化身,看见了他,就像看见了党组织。这一别,不知何时才能相见。

看着吴克坚的身影消失在重庆薄雾迷蒙的夜色中,明之这才转身绕了一段路回家。他没有把吴克坚调去上海的消息告诉我。他不想让我为此而伤感。

明之是在一个下着牛毛细雨的傍晚,找到何以端的住处与他见面的。明之打了一把重庆人常用的油纸伞,在伞把上系了一个红布条,这是吴克坚给他们规定的接头暗号。

何以端见了他的伞,问:“你的伞是在哪里买的?”华明之答:“牛角沱。”

这样,暗号就对上了。

a 何以端 (1900—1978),四川省营山县人。解放战争时期,是吴克坚情报系统重要组织者之一。新中国成立后,曾任军委联络部上海联络局局长、煤炭工业部设计院党委书记、第五届全国政协常委等职。

★20世纪20年代何以端在法国

何以端讲一口浓重的四川方言,抑扬顿挫,语速比一般人慢, 节奏感很强。明之和他一谈话,就发现他非常老练,情报工作经验十分丰富。

何以端和吴克坚年纪一般大,同是19 0 0出生,但个子要比吴克坚小些,看上去也显得老 一点。他于1919 年入武昌外国语 言专门学校学习,同年到北京, 参加了五四运动,并与赵世炎等 创办《工读》刊物。1920年11月,去法国勤工俭学,寻求革命真理,还 当过矿工,下矿井采矿。1924年加入中国共产党,曾任旅欧共青团布罗尼支部书记,旅欧中国共青团支部书记。1928年,接受共产国际指示,加入法国共产党,担任法共中国语言组书记。

1931年初,在巴黎组织东方民族反帝同盟,从事中法两国工运。1937年抗日战争爆发后,在法国积极宣传抗日救国主张。1939年奉召回国,在重庆从事情报和统一战线工作。

何以端与明之接头后说:“国民党机关认识沈安娜的人很多,今后敌我斗争会更加尖锐复杂,为确保情报工作安全隐蔽,到南京以后,我与你们的联系肯定不能在你们家中,由你单独和我约定地点会面。我不和安娜见面。这样可以避免由于我联系的人多而构成对安娜安全的威胁。”显然,接头前, 吴克坚已详细向何以端交代了我们俩的工作及一切情况。

明之问:到南京以后,我们俩在哪里见第一面?

何以端想了想说:就在夫子庙吧,那个地方好找。时间就定在下个月的第一个星期日,上午九点。估计那时我们俩都能到南京了。

“如果有情况没见到呢?”

“后备时间和地点是下一星期的老时间,老地方。”

“明白。”

何以端又交代说:“明之,你是一位老党员,有地下工作经验。到南京后,交给你的任务要多一些。你先代表党组织联系葛亦远a。以后根据情况,还要派给你其他联络任务。”接着,他简单介绍了葛亦远的情况。

葛亦远是何以端领导下的一位1940年即打入“军统”的中共秘密党员。在重庆期间,他在党内先后由董必武、王若飞、刘少文、杨超、陈家康等人单线领导。1946 年以后由何以端领导。多年以后,葛亦远回忆起与何以端共同战斗的岁月,感慨万千,他说:“我虽然披着特务的外衣,但时时刻刻没有忘记,自己是一个共产党员,没有忘记自己的革命理想。何以端曾对我说,他的名字就是座右铭, 包含两层意思,一是何以端端正正的做个共产党员;二是怎样才能端端正正的做个共产党员。我也经常以这个座右铭来鞭策自己。”

★1948年葛亦远在南京

何以端与明之分别时,说出葛亦远在南京的住址和联络暗号,华明之默记心中。

重逢与永别

1946年5月,国民政府和国民党机关开始还都南京。我和明之商量决定, 要尽快到南京,以便占住在中央党部秘书处的位置,可不能在混乱中,丢了重要工作岗位。为抢机票,我塞了一块大洋,才算先弄到一张机票。5月中旬, 我独自带了小放和小新两个孩子,搭上了国民党机关为一般职员和家属租赁的“包机”,从重庆郊外的白市驿机场飞往南京。明之则因为他工作的单位“资源委员会”尚未“还都”,仍需继续留守重庆,没能与我们同行。

a 葛亦远(1918—1998)湖南湘潭人,1938 年加入共产党。后长期潜伏“军统”从事秘密情报工作。新中国成立后,曾任中央调查部及上海市委调查部处长、上海市委对台办公室副主任。

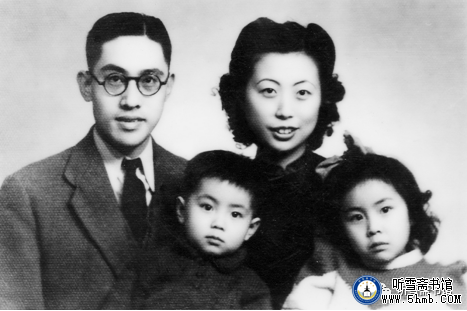

在重庆的八年,我们俩经历了人生的酸甜苦辣。现在要离开重庆,那经历过的酸甜苦辣顿时涌上心头。况且现在是我一人带孩子先走,所以在离开重庆前,我们认真打扮了一下,拍了一张照片。每一次生离,都有可能是死别。所以,能拍照,要拍张照;能拥抱,要拥抱一下,再走……

★1946年春,沈安娜、华明之与儿女在重庆的最后一张合影

我带着两个孩子搭乘的“包机”实际上是一架货机,机舱里堆满了行李和杂物,所有乘客都横七竖八地坐卧在行李中间。飞机螺旋桨发出的噪音震耳欲聋,要贴近耳朵大声喊叫对方才能听见你在说什么。因为受气流的影响,机身颠簸非常厉害,小放和小新晕机呕吐不止,孩子小,不懂事,边吐边哭,最后把嗓子都哭哑了。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[0]