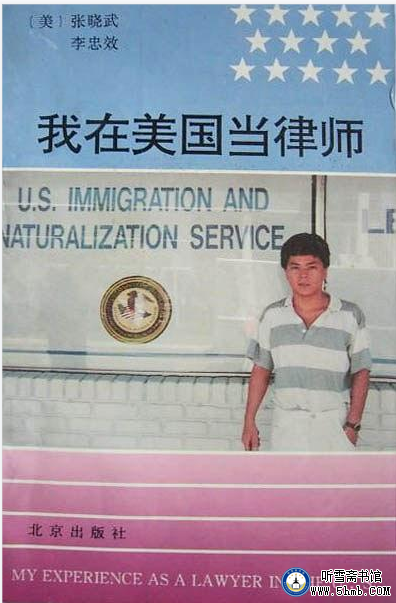

后记 《我在美国当律师》

后 记

李忠效

1993年元月,美籍华人律师张晓武先生携也是律师的美国妻子卡萝里女士回国探亲。

在与他的交往中偶尔听他谈起在美国的一些经历,我觉得很有意思,不过当时并没有想要写什么东西。一是我手上有一部长篇小说和一部电影剧本在同时操作,没空;二是文坛上“留学生文学”(或曰“域外文学”、“新移民文学”)正热火朝天,我无意凑那个热闹。但是张晓武的身世和经历却一直缠绕着我的思绪。春节前夕,我乘27次特快回丹东老家过年。腊月二十九那天夜里,我在摇摇晃晃的卧铺上难以入睡,浮想联翩中又想到了张晓武律师。回味着他的经历,冲淡了单调的车轮声对我的神经的折磨,丰富了夜幕下的寂寞的旅程。忽然,我萌发了要以他的经历为素材写点什么的冲动。我想,虽然已经出了好几本表现中国留学生在美国、日本或澳大利亚学习、打工或经商的文学作品,但还没有人表现中国留学生怎么在国外当律师的。律师的世界很精彩,我相信读者会感兴趣。到了丹东以后,我很快与张晓武联系上,并把我的想法告诉了他。他对此表示兴趣。于是我们商定,他回美之后就着手准备材料,由我来整理成书。

两个月以后,我们再次在北京相会,他带来了一些文字材料和几盘他口述的录音带。这一次,我们有时间从容地进行长谈,他根据我的需要不断补充材料,他用他当律师练就的好口才给我讲述了许多精彩的故事,这些故事大都是在别的“留学生文学”作品中难以看到的。他的家人和他的朋友也提供了不少材料,这便更加增添了我对写出这本书的信心。

出于技术上的考虑,我决定采用两个叙述视角的表现手法;为避免阅读障碍,我在每一次视角转换之前都注明了“李忠效手记”和“张晓武自述”的字样。

但写作这本书,远非我原来设想的那么轻松。(另起一行。见书352页。)断断续续写了三个月,本来计划在六月底完成的,由于意外的原因,时间拖了下来,把原来的计划全打乱了。于是显得时间紧迫,于是失却心中原有的静泊和坦然。一路写来,感到紧紧张张,由此也影响到书稿的质量。我一向看重写第一稿时的感觉,如果时间从容,心态从容,感觉会好一些。一种好的感觉消失之后,再抓回来也不是原先的那一种了。

关于书稿本身,有一点需要说明的是,由于可以理解的原因,我将涉及到的部分单位和当事人,隐去了真实名称和真实姓名,多以字母或其他文字代替。

另外,书中涉及到的张晓武的私生活,他本不愿意公布于众,但考虑到本书情节的需要,在我的再三要求之下,他只好和盘托出,交我全权处理。所以这些部分都不是他的“自述”,而是我的“手记”。

当年张晓武离开中国时,由于情况特殊,他无法一一向好友告别。他再三提醒我在写“后记”时,代他向那些朋友们致一声歉;同时,他对那些在他出国时帮助过他的朋友表示衷心的感谢。他说:我欠他们的情终身难忘,有机会一定报答。

他认为,政治上的那些坎坷是时代的产物,他不记恨任何人。当年他曾暗暗发誓:君子报仇,十年不晚。现在十年已经过去,当时所定的那些目标,已不再是他所追求的东西了。现在他有更多更重要的事情要去做。

在此书写作过程中,张晓武的朋友和家人给予了大力的支持和帮助;《十月》杂志副主编田珍颖多次给予高屋建瓴的指导,使我受益匪浅,在此一并感谢。

我和张晓武都希望读者会喜欢这本书。如果读者对书中什么地方不满意,那是我的责任。我常常感到文字的表现力怎么也不如张晓武讲的那么生动。

不管怎样,我总算把这部书稿写完了。比较深的感受有两个:一个是累,一个是视野开阔了许多。仿佛我也到美国去转悠了一回。

谢谢您读了我们的这本书。

1993年7月28日凌晨于北京丰台

再版赘语

李忠效

(责任编辑:听雪斋书馆)踩一下[0]

顶一下[0]