西沙海战暴露我软肋,邓公指示:要取得制空权,否则什么仗都打不下来

1920年代后,世界列强普遍开始装备航母,中国人也把目光投向了这种“海空一体”的新技术兵器。1932年1月,刚刚担任民国海军部长的陈绍宽上将,成为中国历史上最早规划航母的将领。在任期内,为了对抗当时最大的假想敌——日本,陈绍宽设想过“海上四大战区”的概念,并且提出一个“应当拥有20艘航母”的战略规划。不过一算账,仅仅是20艘航母的舰体(还不包括舰载机和配套设备),就需要投入18亿银元。这笔钱相当于当时国民政府三年财政收入的总和,这个数字足以让包括蒋介石在内的当权者们瞠目结舌。陈绍宽本人也知道,这一设想全无实现的可能。他仅仅是想通过这种方式引起国家对航母的重视,毕竟梦想还是要有的。这也体现出中国海军将领的前瞻性眼光。

1945年8月,抗战刚刚胜利,陈绍宽就拉上军政部部长陈诚,制定出《海军分防计划》。这个计划预定:30年内中国拥有12艘航母,第一个10年先造1万吨和8000吨各一艘,每艘造价6,000万美元。不过,蒋介石却急于打内战消灭共产党,根本没有精力去考虑海军的建设。而且,当时中国造船能力孱弱,仅能建造百吨级的小型作战舰艇,航母对中国来说依旧遥远。不过,陈绍宽毕竟是中国海军规划航母第一人,“航母梦”已经真真切切地走进中国人的心中。1949年以后,美国针对新中国实行了海上封锁,继承于旧中国的新中国造船工业,科技水平和制造能力依旧很落后。因此,这一时期海军建设的长期方针被确定为:“航空兵、潜艇和快艇优先发展”,这是务实的做法,也是不得已的做法。

这种作战设想,目的是为了打海上游击战和破袭战,因此制造大舰并不在新中国的考虑之列。此时,世界航母发展已经进入了“喷气式舰载机时代”,航母划时代技术升级,造价和建造难度都大幅跃升,航母俱乐部的门槛也大幅提高。1958年美国的军费为470亿美元,购买力于21世纪初期的2,300亿美金。这其中海军的采购费高达60亿美元,相当于中国海军的80倍还多,是苏联海军5倍。在如此雄厚的财力支持下,美海军的喷气式舰载机航母也仅仅保持10余艘的规模,其中的部分原因就是航母建造成本和难度提升。当时建造一艘6万吨级的航母,要花费2亿美元。以60年代初美国第一艘核动力航母“尼米兹”号为例,它的造价达到了3亿美元。如此惊人和高昂的建造成本,甚至让处于鼎盛时期的苏联都望而却步,彼时的中国海军更是可望而不可及。不过,具有诗人浪漫气质的毛泽东在“大跃进”风潮后,曾经在1958年6月21日的军委扩大会议上提出"建造成为海上铁路的远洋船队和航空母舰",海军为了响应,马上制定了60年代初开工建造航母的规划。

四大金刚之一反观当时的国情却依旧贫困。1958年前后的财政,保障237万军人吃穿用度和武器、训练、施工、营建费之后,能用于采购的只有15亿元,这笔钱还要优先划拨给陆军和空军,到海军手里只剩下不足2亿元,相当于8,000万美元。当时的军舰采购价,一艘排水量仅仅1600吨的苏联二手驱逐舰就要花掉3,000万元人民币。中国海军只能买四艘,还长期成为海军的“四大金刚”。说到底,财力窘迫和制造水平低下,是中国拥有航母的最大绊脚石。此时中国海军主要依靠的是单价仅有几十万元人民币、排水量不过几十吨的鱼雷快艇和护卫艇,作战预想是让这些作战半径仅仅几十海里的小艇,用“狼群战术”来袭击大舰。与此同时,“大跃进”造成的灾难性后果让海军建设雪上加霜,“建造航母”成为和“超英赶美”一样的政治口号,很快就被束之高阁。1970年代,中国经济经历了文革初期的混乱后,渐渐有所恢复。这时海军又提出了航母工程。不过,财政和技术难题却依旧无法解决。从1971年到1982年,中国军费大致维持在170亿元人民币上下,约合100亿美元。除去养兵,每年有不足60亿元人民币的装备采购费,能拨给海军的不足10亿元。虽然略有增长,但依旧窘迫。当时海军建造一艘051级驱逐舰,需要一亿元人民币。而且这种3000吨级的中型战舰,每年也仅能制造1-2艘。美国海军此时建造一艘核动力航母,已经需要十几亿美元的费用,这对中国海军来说,无疑是个天文数字。而且国内的科技水平依然不足以支撑航母和舰载机的研发、制造。

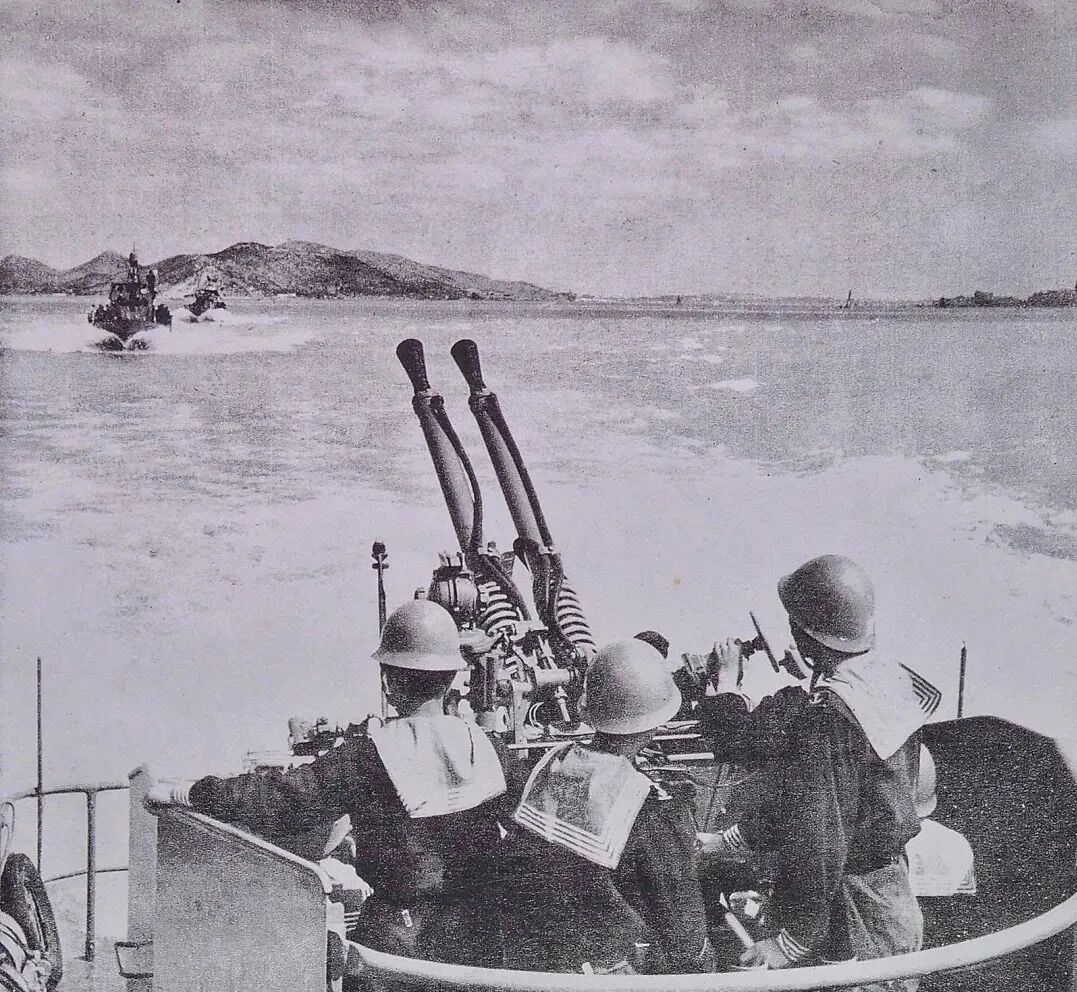

70年代我国岛礁频频被占,政府在很长一段时间内只限于发表声明和抗议,这背后,其实是军事实力不足造成的无奈。我国虽然早已拥核,但核武器只能用于战略核反击,对于解决边界和海洋争端却无能为力。从50年代到70年代的二十多年,中国海军通常只能在陆基航空兵的作战半径内活动。1974年1月,西沙海战爆发。当时中国最南端的海南陵水机场,距离战区400公里,解放军主力歼6战机飞抵战区后,仅有十几分钟的留空时间,如不及时返航很可能因油量不足而坠海,因此无法完成掩护军舰的任务。而南沙群岛更远,距离海南达1000-1600公里,尚未掌握空中加油技术的我军歼击机,根本无法企及。虽然轰六的作战半径可以达到1000公里,但如果没有战斗机护航,也只能成为活靶子。

此战,我军获胜。不过,西沙群岛被我收复后,海军却未能乘胜追击南沙,其中最大的原因,就是舰艇缺乏空中掩护。当时越南南部有不少美国人修建的机场,越军飞机从这里起飞到达战区仅有200公里;苏联在70年代和80年代前期还向越南提供了50多架苏-22,其作战半径可达600公里,正好可以掩护越军舰艇。西沙海战以及未能收复南沙这两件事,暴露了中国海军舰艇缺乏空中掩护的软肋。战后,海军上报中央,提出南海海防迫切需要航母。直到1978年,航母计划才终于得到实质性推动:军委主席华国锋,同意了海军的航母计划。鉴于当时依旧贫弱的造船能力和整个国家改革开放的背景,我国航母计划的具体打算是,向英国购买或者合作制造一艘1.8万吨的轻型航母,搭载“鹞”式垂直起降战斗机。1978年1月18日,邓小平也特别强调“要取得制空权,否则什么仗都打不下来”。此时,从高层到军队都认识到,中国保卫南海权益最大的困难就是缺乏空中掩护。因此,航母成为维护海权的硬指标,逐渐进入高层视野。但是,中国在经历了多次政治运动后,已经欠账太多,要从根本上解决问题,需要时间。饭要一口一口吃,事情也要一件一件办。从这时起,中国的基本国策是以经济建设为中心,优先提高人民的生活水平,“让一部分人先富起来”。搞经济建设需要投入,因此军队依旧缺钱。和英国合作垂直起降战斗机的项目,因为英国报价过高和保障困难两个原因而被废止,同时军委还取消了和英国合作建造航母的计划,我国军队进入了为经济让步的“隐忍期”。在这段时间,中国军费连续几年持续下降,很多军事科研项目都被叫停,航空母舰计划也再次被搁置。但军队缺乏空中掩护的事实却并不会因此而淡化,“制空权缺位”,依旧是冷冰冰的存在。1988年3月14日,中国和越南在南沙进行了赤瓜礁海战,我军小胜后适可而止,仅仅收复六个礁盘。没能乘胜追击,还是因为对越南苏-22战机的忌惮。海战刚结束,海军又一次呼吁建造航母。当时主管海军的刘华清在回忆录中说:“此时曾经计划在“七五”开始论证,“八五”开始搞研究,对平台和飞机的关键课题进行预研,2000年前后视情况而定具体型号。”刘华清克服各种阻力,开始在自己能力范围内,为中国航母尽量扫清障碍,铺平道路。陈绍宽之后时隔六十载,刘华清再次为中国制定了可执行的航母规划,因此被称为“中国航母之父”。

不过,财政状况依旧不容乐观。1990年,国家下拨的军费仅有309亿元,因人民币贬值折合成美元只有不足50亿。这些钱连维持军队日常开销都显得捉襟见肘,部队因此不得不进行生产经营来弥补,一个“钱”字难倒了中国海军。此外,90年代中国航母计划被迫停留在纸面的另一个重要原因是:造价暴涨。以美国2001年下水的10万吨航母“里根号”为例,它的造价已经达到了惊人的45亿美元,比1961年的“尼米兹”级高了20倍还多!之所以航母造价会如此快速上涨,主要是因为航母进入了信息化时代。这一时期的航母上,电子仪器、防空导弹的质量、数量都大幅提升,同时价格也节节攀升。其实,如果想要便宜航母也不是没有。当时意大利、印度、泰国装备的1-2万吨的小型航母,造价只有2-3亿美元。不过,这种“袖珍航母”的战斗力实在非常有限,对中国这样的大国来说几乎无法满足需求,因而没有实际意义。不过,虽然计划一直未能落实,但中国海军对航母的关注却始终如一。1985年,广州造船厂买到了一艘澳大利亚退役航母墨尔本号,打算拆了卖钢材。墨尔本号是一艘建造于1943年,60年代进行过现代化改造的航空母舰,被拖带来华时,舰上武器和电子设备均已拆除。不过,中国海军人员仍然对其构造做了详细的考察和研究,取得了一些实际的知识。当时中国海军不仅没有航母,连了解航母的途径都很有限。1991年苏联解体之后,其建造的一些不成熟的航母相继退役,其中“明斯克”号和“基辅”号被中国公司购买。不过,因为这两型航母的设计不符合现代航母的要求,因此对中国海军来说没有任何改造的价值。中方经过详细研究了解后,将这两艘航母改造成了公园。真正引起中方兴趣的,是苏联解体前建造了76%的、完整意义上的航母——“瓦良格”号。从90年代中期俄罗斯、乌克兰放弃续建“瓦良格”号起,中国就开始向乌克兰提出,购买这条停在尼古拉耶夫港的半成品。但因美国层层阻挠,直到2002年该舰才被拖回中国。这为中国海军研究航母和使用训练,提供了一个较好的实际操作平台。

进入新世纪后,中国经济连续创造震惊世界的高速度,财力和国防投入大幅增长,已经从根本上解决了经济问题。2010年中国的军费达到5,300亿元,约合800亿美元。虽然只有美国的1/6,但已经是世界第二,近代中国从来没有拥有过如此雄厚的财力。新世纪的中国海军,每年装备费至少有上百亿元,而且还出现了逐年递增的趋势。与此同时,中国的造船工业也有了长足的进步。2010年中国制造船舶数量就已经占全球造船产量的43%;2020年世界造船三大国的数据如下:中国造船完成量占全球43.08%,位列第一;韩国造船完工量占全球27.28%;日本造船完工量占全球25.25%。中国已经掌握了远洋巨轮的发动机技术,船舶工业形成了完整的体系。30万吨超大型油轮、不锈钢化学品船、被誉为“造船业皇冠上的明珠”的液化天然气船,中国都能生产。那么,在中国自行建造航母已没有太大困难的情况下,为什么还要买“瓦良格”号这样一艘旧航母呢?解放军将军徐焰这样解释:主要原因是因为,过去我们长期缺乏建造这种大型军用舰艇的经验,使用他国的成品可以大幅缩短探索周期。

随之而来的第二个问题是:中国改造“辽宁”号、新建“山东”号花了多少钱?因为国内没有航母制造先例,所以只能对比国际造价来进行推算。近10年,美国建造一艘10万吨级的核动力航母,成本大约是60亿美元;法国戴高乐号航母只造了一艘,造价高达34亿美元(如果批量建造,单价肯定会大幅下降);英国目前有两艘6万吨级航母,其单价高达50亿美元以上。苏联当年建造“瓦良格”号的成本,折合成现在的购买力大约为15亿美元。参考国际上航母的造价,尤其是前苏联航母的成本后,考虑到如今中国原材料、人工费都已大幅上涨,因此徐焰将军推测,中国建造航母的费用会在苏联基础上翻一倍,也就是30亿美元左右,折合人民币大约200亿。“山东舰”以“老瓦”的成功经验进行复制,单价应当大致持平,估计大约为人民币200亿元一艘。计算航母成本,除了建造成本之外,还需要核算舰载机和编队护航军舰的造价。一艘6万吨级的航母大约可载40-50架战斗机和几架预警机,几架用于反潜和救援的直升机,算下来的价格也接近200亿元人民币,和一艘航母舰体的造价差不多。航母出动还需要多艘驱逐舰、护卫舰、扫雷舰和潜艇进行全方位的保护和协作,此外还需要有油船、补给船形成一个编队。中国海军建造一艘驱逐舰大约需要几十亿人民币,这样算下来,航母编队的价格一定会超过航母本身的造价。一艘航母造价200亿,舰载机200亿,编队总价粗略估算需要700亿元。中国这种大国如果要保证不间断地使用航母,至少需要两;按照一艘保养,一艘大修,一艘执勤的宽松配置,则需要三艘。目前海军已经拥有“辽宁”号和“山东”号两个滑跃式航母编队,成本大约1,400亿人民币。这笔钱对于当今的中国来说不算太重的负担。但是时间成本却依旧高昂,一个航母编队从下水到成军,通常需要10年时间。

编队建成后,为了确保使用还需要持续投入。维持费、保养维修、油料和训练费也很可观,按照美国的计算,平均每年维护成本约占造价的10%,一个航母编队全寿命为四十年计算,全程维护费相当于造价的四到五倍。如果以中国一个航母编队造价700亿美元计算,一年维护使用费是70亿,这对于近年来产值增幅都以万亿元计算的中国经济来说,也并不是一个大数目。特别指出的是,航母并非只花钱,也会带来收益。航母编队一旦形成,会给维护国家统一、国家远洋利益、国防利益、软实力等带来巨大利好,这些都无法用经济数字来衡量。航母工程的意义,不亚于当年的“两弹一星”。信息化时代的航母,是一个国家基础工业和电子信息产业的技术结晶。“无空防便无国防”如今已经成为世界共识,在辽阔无际的海面,居高临下的飞机对水面舰艇和潜艇具有绝对的优势,制空权就要依靠航母,世界有远洋利益的大国都需要航母。从1932年陈绍宽提出航母计划,到2012年辽宁号服役,历经八十年中国航母终于问世。这不仅是海军的腾飞,更是中国的腾飞。(全文完)