水的记忆----一名潜艇兵对水的记忆

文/付希忠

感谢北京刘勇战友协助修改投稿

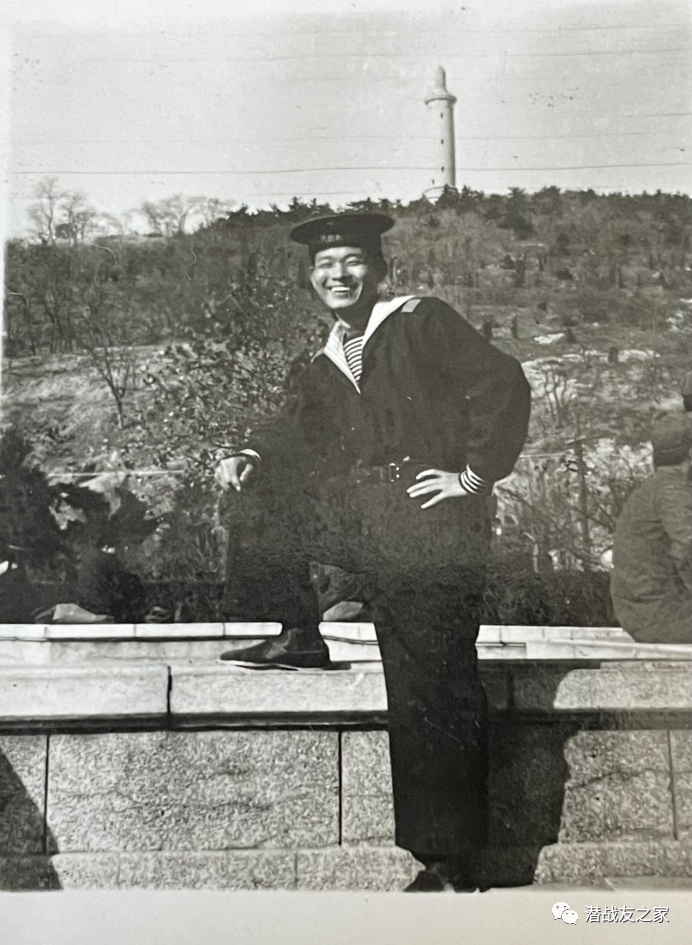

我曾是一名核潜艇的艇员,一九七五年至一九七九年在海军北海舰队潜艇四零一艇服役,专业是空调兵。事情已经快四十年了,往事如烟,已飘散殆尽。但是,有些时候,又如梦一样萦绕在脑海里,挥之不去。一个个鲜活的画面;一张张熟悉的脸庞;一点点琐碎的小事;都能让我激动半天。我知道,四年时间虽短,却是我一生中不可缺失的一段宝贵的经历。

创业阶段零九部队的艰苦,是不言而喻的事情。但是,艰苦到什么程度是无法想象的。特别是最常见的生活中必不可少的水来说,就有说不完话题,道不完的故事。下面,就把我记忆中的水的话题呈现给大家。

那是一九七七年夏末,我们四零一艇队从葫芦岛回到零九部队的大本营,核潜艇基地。 那时候,条件非常简陋,生活非常艰苦。青岛市的公交车只通到沙子口镇,连公路也只修通到沙子口镇。而从沙子口镇到部队驻地,只有一条连沙石路都算不上的土马路。 我们入住的是当时最好的楼,是一幢四层共三个单元的砖混结构的建筑。背山面海而建,没有正南正北的区别,只是依山脚建设。楼前有不到五公尺宽的平地,用山石垒砌的挡土墙把平地和洼地分隔开,洼地有两米左右深。楼内卫生间、盥洗室设有水龙头等设施。但是,很遗憾,自来水压力太低,仅勉强供到一楼,还淅淅沥沥的。另外,还有时间限制,每日三次,每次半小时,艇员上艇回来无水可用。 为了解决一百多号人的用水问题,艇上决定自力更生,克服困难。徐副艇长提出了解决的办法,就是建一个蓄水池。位置选在楼前挡土墙外的那块洼地上,这样就可以把压力较低的自来水存起来,再接上水管方便使用,建蓄水池需要用水泥等砂石料。

正好北海舰队二工区在住地附近有一个材料库,连锁都不上,正好为我所用。艇部决定,利用两个早上不出操,发动艇员捡砖头,建水池子。当蓄水池快完工的时候,二工区的一位科长带着几个战士开着吊车来了,非要拆除我们刚要建成的蓄水池,理由是用了他们的材料。潜艇一支队和二工区同是核潜艇基地的建设使用者,但是,是两个部队管理系统,两个领导机关结构,由于缺乏沟通,造成了矛盾。 一方坚持要拆,另一方当然不让拆,这样就起了冲突。很快进入了互相撕扯衣领的阶段,程文兆(零九部队三十六名先驱者之一)副艇长和雷达军士长梁恒成等几个人,在外边与他们交涉。李志堂政委带着大家在二楼会议室政治学习,实则稳定军心。期间李政委已派出两组人着便装,去对方附近瞭望探听消息,以防止和应对事态进一步扩大。程副艇长是福建人,长得高大魁伟,性格豪放,在忍无可忍的情况下,上楼来挥着拳头喊道:“政委,打吧!”。一时间战士们都情绪激动 ,跃跃欲试。政委李志堂,从马札上站起来严肃的说:“不许动,谁动我处分谁”。这样才压住阵脚,稳定了军心。 事件最终还是闹大了,一个舱段兵张文昌受了伤。对方的一名司机也挨了打。戚支队长为了保护艇员利益,带一名保卫干事亲自坐镇声纳宿舍,并向舰队做了汇报。 纠纷惊动了上级,北海舰队领导过问了此事。下派了工作组,舰队领导把那位工区的科长臭骂了一顿。说:“我就这么点宝贝(指核潜艇),你还要给我毁了。”事情过去了,那位工区的科长亲自到我们艇上向艇领导鞠躬致歉。又亲自带领泥瓦工和吊车帮助我们施工,终于把蓄水池修建成功。通过这段经历,我不想说明谁对谁错,只是从一个侧面反映当时的生活条件是多么艰苦。 时间过去不久,我们又搬家了,搬到了离原住地大约二百公尺远的地方。也是四层楼,与原住楼一样的建筑格局,生活条件稍有些改善,自来水的压力勉强上到二楼。为了解决早上出操回来洗漱用水问题 ,战友们采取了前一天晚上备水的办法。一排排军用黄洗脸盆摆在楼后的空地上,形成另一道风景。青岛的冬天虽无严寒,但是,放置在室外一宿的洗漱水,还是会结成一层十几毫米厚的冰层,拍开冰层洗脸 ,水是刺骨的凉。艇长付照贵曾给大家传授经验,他说:“先把毛巾打湿,再往上面打一点肥皂,然后用打了肥皂的毛巾擦脸,后用涮净后的毛巾把脸擦干净,这样脸洗了、毛巾也洗了、一举多得,还省水。” 大家用了这个办法 ,果然有效。 当时供应全艇官兵饮用的开水,用的是一个小茶炉,每天由值班的战士负责烧水。从艇长、政委到每一名战士,都非常自觉地坚守一个纪律,无论天气多么寒冷,就是不用热水洗漱。这对于战士们来说还不算什么,但对四十几岁的领导们来说,那就太不容易了。

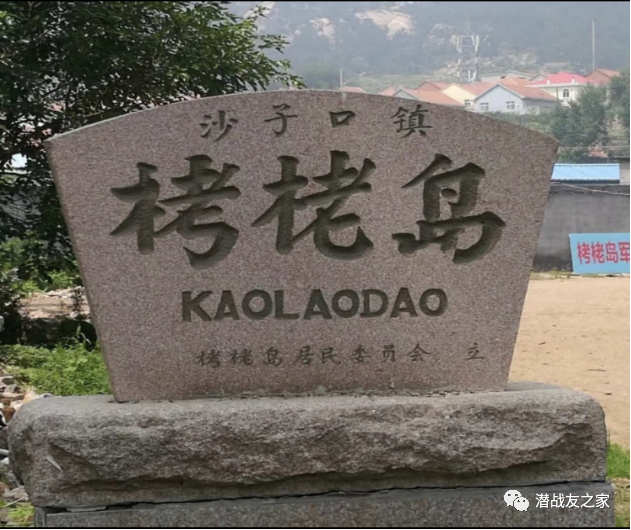

当时用的水,是从几公里外的、用管道输送过来的。有一次主水管破裂了,影响了正常的供水。傍晚时分,几十名战友一同抢修。当地是像沙不是沙、像土不是土的一种土质。挖开以后,四周的土不断坍塌,在挖到近两公尺的深度,看到漏水处时,坑口直径已扩大到十公尺多。水不断外漏,战士们排成两排,一排用水盆接力方式向外舀水,另一排回送水盆,期间还得不断挖沙子。但是,用了几种方式堵漏,效果都不理想。看来用常规的卡子,捆绑是不行了。这时,有人提议,用潜艇上的速凝水泥试试。潜艇上准备的水泥是高标号的,用来抢险堵漏的,据说达到八百标号。 第一次,把速凝水泥在坑口上面搅拌,等到把水泥递到坑下使用时,水泥已凝固在脸盆上了,没有成功。第二次,舱段军士长直接在坑下搅拌操作。这次,一举成功,水泥竟神奇d地堵住了漏洞。事毕,一位副艇长由衷的感慨道 :一场完美的损管演习结束了!这显示了潜艇兵的担当和智慧。零九部队的基地,位于青岛市沙子口镇东南二公里处,隔一座小山。东邻登瀛湾,西邻沙子口湾, 南与大小福岛隔海相望。形状恰似栲栳 ,由此得名栲栳岛。我觉得更像一个黄文字母——C。两条防波堤,像两只伸出的臂膀抱住港口。栲栳岛叫岛其实不是岛,只是个半岛而已。这地方天然就缺水,水的问题一直困扰着各级领导。 正好有一年,一位在地质部门工作的干部家属来探亲,请专家看了看地势。为部队选定了一个井位。港口xiang像个C字,在C的顶部是建造核潜艇洞库的位置,当年正处在紧张的施工阶段。C字的底部就是井位。这里三面环山,一面向海,中间是个小盆地。听着和看着,都觉是个理想选址。但是,天不如人愿 ,费了不少心血,老天爷偏偏显示了它吝啬的 一面。仍不见水的踪迹,真的使人很无奈。

人的情绪和感觉真的很奇妙。有时,实际情况跟人的反应相去甚远,却浑然不知。比如说幸福就是一种感觉,你在欲望得到满足时,感觉就是幸福的,反之则反之。在一九七六年的盛夏,四零一艇回到它的诞生地——葫芦岛(原六八四八厂,也叫渤海造船厂),进行中修。潜艇停在船坞里,应该是当时亚洲最大的干船坞里待修。当时工期安排地非常紧凑。按分工来讲,像除铁锈,给电机换轴承、换黄油,刷油漆都是工厂方面的工作。为了赶工期,艇员们主动把活揽在自己身上 当时,可以说条件非常艰苦。我们穿的不知从那找来的旧衣服当工作服,颜色黄不黄、蓝不蓝、绿也不绿、完全看不出其本色,有的地方还有破洞。并且,还有不少的五颜六色的油漆斑块。艇员们系一条普通的棉质的裤腰带,就这身装束,正值盛夏季节,不动都出汗。潜艇在船坞内检修,不发电就无法开空调,只能用大风机向闷热的艇内吹着燥热的风,艇员们就在这样的环境下工作。由于设备众多,空间十分狭窄,很多时候都是跪着、爬着干活。我的战位在三舱上层,受刘广元(零九部队三十六名先驱者之一)军士长的委派,去支援三舱下层。三舱下层是柴油机舱,两台高速柴油机和其它设备,把舱室塞得满满的。我们用最简陋的工具——刮刀,在最蹩脚的地方除铁锈。

当时栾栋业(已故)军士长和老兵苗培元也在场,每个人都是大汗淋漓。用汗流浃背来形容那种场面,充分显示语言是那么苍白无力,用“汗透腰带”!来形容才贴切。衣服上的汗渍,形成了一圈又一圈汗碱,白花花的,像地图。那一天,显得格外热,我开始头脑晕,浑身有种被捆绑的感觉。这时,艇上的军医林医生来了,他是来给我们送水的,略显稍瘦的脸上也淌着汗水。他手拎一个小铁桶和一个小搪瓷缸。他是怎样来的?他到达三舱下层至少要经过升降口和两个防水门,升降口的直径有六十五公分、防水门直径只有八十公分。到三舱底层,还要通过只有六十公分见方的楼梯口和梯子。再说因为很多设备都在检修,电缆和零件到处都有,空手走都困难,提着东西走 就更困难了。

我喝了林有来医生给我倒的三缸子水,顿时一身的疲劳没有了踪影。凉爽的津液沁入五脏六腑,犹如醍醐灌顶一般,那真是不可名状!仿佛三万六千个毛孔都张开了嘴巴,尽情的呼吸,真是爽极了!用世界上再优美的语言,描绘不出我此时的心情和感受!四十多年了,我仍然对此铭记在心,时常还追思不已。这真是刻骨铭心的记忆!至于当时喝的是什么饮品,倒不那么重要了,也许是茶?是绿豆汤?是白开水?在我心中留下的记忆是冰凉水,刻骨铭心的四十一年了冰凉水!