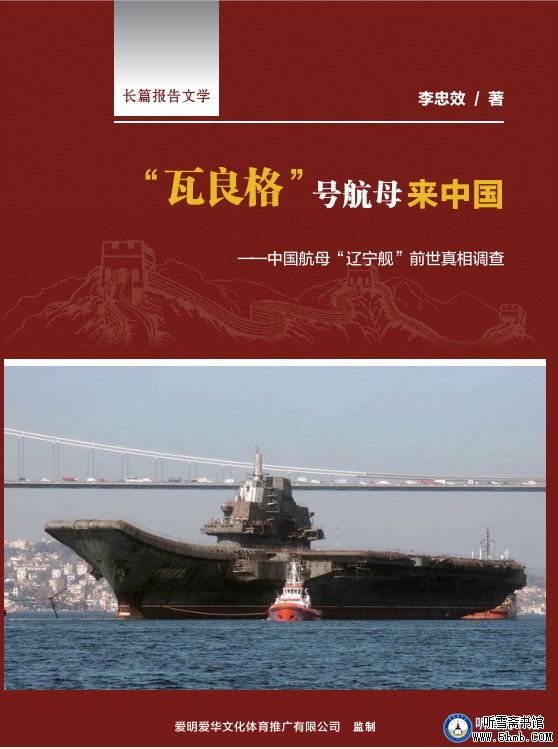

序 ——历史的记忆和文学的记忆 《"瓦良格”号航母来中国》

序

历史的记忆和文学的记忆

田珍颖

读罢纪实文学《“瓦良格”号航母来中国》,心潮起伏,热血沸腾。所以,我以八十大岁,勉力扛笔为此书写序。

之前,“瓦良格”来中国的故事,被渲染成:一位港商,买了此舰,捐给国家。这港商也因此戴上了政治的花环;

但,之后,2015年,就有了《“瓦良格”号航母来中国》的书稿的传阅。这本由军旅作家李忠效完成的纪实文学,以无可辩驳的事实,揭开了复杂曲折的真相,否定了“之前”那段编造,让历史回归理性。

读着《“瓦良格”号航母来中国》的书稿,作者那带有颠覆性的写作实践,证实着它的艰难。

长期用各种媒体宣传的那段伪历史,已经霸占了人们的习惯认识,何况还有政治花环的掩蔽。推倒它而揭开真相,谈何容易!李忠效在写作动机刚刚萌动时,就受到了朋友们的各种警告劝阻,均谓之:路途艰险!但这位穿着军装的笔耕者,却一改平时的随和、厚道,坚定地走上了求索“瓦良格”来中国的真相之路。他说:我不能让我国第一艘航母的历史,被人歪曲。

一个军人的担当,让他扛起如椽大笔。

写作的过程,是边破边立、大破大立的过程。当大量的资料、采访录音、文字笔录堆集在案头时,他意识到,必须从中寻找、求索、鉴别、判断,从而得出正确的结论——这才会使真相展露,假相破灭。

他同时研究那段伪历史的文字,看它是怎样黑白颠倒的。

在这样多次的正反的推敲中,他发现了一个玄机——时间。伪历史的制造者,躲避着时间,模糊着时间,从中将事件涂抹得面目全非;而真相恰是在时间连接的链条里,严谨地排列着过程。

西方人有句谚语,说:时间能使隐藏的事件显露,也能使灿烂夺目的东西黯然失色。李忠效决定用“时间”打开历史的大门。

但,这又是一件谈何容易的事。因为时间久远,当事人或少有准确的时间的记忆,或几个人对同一事件记忆的时间不一致。“时间”,绝无捷径可提供,但它是一条可以信赖的通途。无论在立论还是在驳论中,“时间”将以它坚定的本质,为历史的真相作证。

于是,在这本书中,我们看到了“时间”的力量:

时间力挺了事件的准确性,让历史的真实性,成为全书的含金量——

比如,海军副司令员贺鹏飞在得知中央高层不同意买航母时,他提出找一个港商出面“曲线”购买“瓦良格”的设想。这件事是购买“瓦良格”的一个关键的起点。作者是在采访中船重工集团公司总工胡基政时得知这一宝贵资料,但胡基政只记得说话的场合是一艘潜艇的交接仪式之后,却记不得具体时间。于是,作者先后从海军装备部和海军司令部的有关部门查找出该仪式的时间,互相印证后,因与胡基政所说的年份有出入,他又寻找已退休的当年经历此事的老同志验证。最后循迹找到当年亲耳听贺鹏飞讲此话的中船重工集团公司总经理黄平涛核实,黄平涛以他的记忆复述了贺鹏飞谈话的全过程,最后确定了这个重要时刻的准确时间:1996年5月8日。这时,离最初获得这个信息的时间,已过去两年多;当初提供此信息的胡基政同志,已病逝。

当这个“时间”正式出现在书稿上时,事件的准确性被高高托举着;同时一个报告文学作家负责任的写作态度,也显示无疑。

在这本书里,“时间”还经常作为不二的论据,显示了它的正义和真实--

比如:被高调渲染的港商低价卖了自家的豪宅,购买了“瓦良格”。这是很能煽情的一段伪历史。

“时间”的出场,果断地审判了这个谎言。

从港媒及网络上“时间”在查证中排列:

1998年,该港商斥2.2亿港币之资买下全港闻名的“港版凡尔赛宫”别墅;1999年5月29日港报报道称,该港商交完购房款;1999年底,该港商标价2.6亿港币出售该豪宅。请注意下面这个时间:1999年10月24日,华夏证券公司为主体的一方,早已交清购船款,并拿到包括船主证、造船证在内的全部“瓦良格”法律文件。从这一天开始,“瓦良格”已属于中国。

此刻,“时间”问:该哑口无言的是谁?(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[3]

顶一下[9]