后记 《"瓦良格”号航母来中国》

后记

把这本书写成现在这个样子,并不是我的初衷,尤其是上部的故事,完全颠覆了我的初始计划。

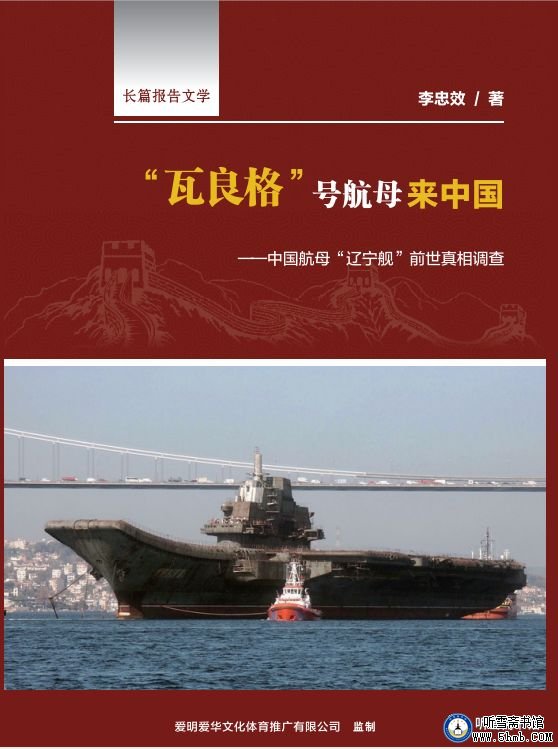

众所周知,中国航母“辽宁舰”并不是一艘纯正的“中国血统”的航母,它是在乌克兰报废航母“瓦良格”的基础上续建而成。2013年初,我奉命撰写“辽宁舰”的报告文学。因为“辽宁舰”和“瓦良格”有“血缘”的关系,所以就不能一点儿不写“瓦良格”了。我本来是计划在书中用一章的篇幅介绍一下“瓦良格”的,没想到随着采访的深入,有关“瓦良格”的故事就像滚雪球一样越滚越大,远不是一两万字可以容纳,于是我决定单独为“瓦良格”的中国之旅写一本书。

我最先采访的是大连造船厂原副厂长唐士源,后来又采访了中船重工集团公司原总工兼军工局局长胡基政,我准备写中船重工集团公司是怎么把“瓦良格”拖回来的。所以先写出来的是本书的后半部分,即现在的下部《艰难归途》。随着采访的不断深入,邵淳、吴宇、吴巍、张勇等人的故事一点点浮出水面,而我原来心目中的那个“航母英雄”徐增平则开始一点点下沉。我发现前期购买“瓦良格”的故事很丰富,于是决定将此书分为上下部来写,于是增加了上部《购买航母》。后来我又采访到高增厦、戴岳、黄平涛、马鸿琳、宋家慧、华寅生、姜凤鸣、崔正雄等人,更加丰富了全书的内容。

在此之前,报刊和网络上出现的那些关于“瓦良格”的文字,大部分我都浏览过。我曾经天真地认为,徐增平是引进“瓦良格”航母的不二功臣,他的“权威发布”绝无不实;“官方”没有人出来说话,是因为有些内容不便公开。当我采访过几位重要当事人之后,我发现围绕“瓦良格”所发生的故事非常复杂。这个项目时间跨度漫长,涉及到国家、军队、国企、港商等方方面面,任何一方当事人了解的都是局部的情况,他们只能说清自己参与的那一阶段、那一部分工作,无法还原整个事件的发展、运作过程。鉴于这个项目的特殊性,确实有一些“体制内”的参与者在没有得到“官方”许可的情况下,不便对外发声,使得不受“官方”束缚的香港商人徐增平的“独家发布”具有了无可替代的“权威性”。

自从有了互联网以后,百姓获得信息的渠道多了,但被蒙骗被“忽悠”的机会也多了。因为网络是个相对自由的地方,鱼龙混杂,什么人都有,说什么的都有,就“瓦良格”而言,也是如此。该事件的某些“当事人”,竟也信口开河,胡言乱语,比如同一件事情,只讲成绩,不讲劣迹;说法前后矛盾,很多东西无法印证。有些网友则偏听偏信,不负责任地乱发议论,把一件好端端的事情,搞的乌烟瘴气,扑朔迷离。正如马克·吐温所说:当真理还在穿鞋的时候,谎言就能走遍半个世界。

因为有这样一些现象存在,使我在写作这本书时,心中平添了一种使命感和神圣感:作为海军作家,我不能让某些人把中国航母的历史搞乱了!

为此,我花费了5年的时间来追踪采访参与“瓦良格”项目各个环节的当事人。我要还“瓦良格”一个本来面目,不然任其误传,以讹传讹,有关中国航母的历史就会被歪曲,将来就会成为一笔糊涂账。

很多人都知道“瓦良格”是徐增平从乌克兰作为废钢铁买回来的,至于其他人的事迹,几乎无人知晓。而且围绕“瓦良格”项目所发生的故事,迷雾重重,我一层层剥茧抽丝,终于一步步走近真相。这时,那个“航母英雄”的高大形象轰然倒塌,一大群真正的“航母英雄”则渐渐丰满、高大起来。

实际上,“瓦良格”项目是一次接力长跑,徐增平跑的只是其中一棒,他之前还有刘华清、贺鹏飞等人。徐增平跑得不好,不仅速度慢,还屡屡“犯规”。如果说徐增平是违反了比赛规则,那么邵淳和吴宇参加这场接力赛就是“严重犯规”。只有吴巍和张勇身份“合法”,特别是张勇,动作比较规范,老老实实地跑完了前半程,直到国家出手接下最后一棒,由胡基政、牟安成、唐士源以及马鸿琳、宋家慧等人跑到了这场接力赛的终点。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[2]