难忘我的轮机班

再苦再累吓不倒轮机班,再艰再难挡不住轮机班,250艇轮机班,我的战友和兄弟!

每一个战士都有他所属的集体,那么“班”就是他需要融入的最小建制,250艇轮机班,是我生活战斗了将近四年的地方。

这是一个非常团结非常友爱的集体,在我的记忆里,无论是来自上海杭州的城市兵,还是来自河南河北的农村兵,大家相处融洽,几乎没有红过脸的。我是1985年9月份上艇的,从青岛坐船一天一夜到上海,住杨浦区五角场的小旅馆,第二天一早从十六铺码头再乘船至宁波,下船后换解放卡车去镇海穿山。汽车开始在市区转悠,当时觉得挺好,必定是在城市啊,没想到转啊转,一下子出城了,越跑越偏僻,越跑越荒凉,那个心啊,也是拔凉拔凉的呀……

汽车蜿蜒颠簸,屁股后扬起厚厚的尘土,一直开到穿山码头。紧邻着海湾的有一个汽车队,不属于22支队管理,码头上还停靠着一条“东救”打捞船,到了1986年上半年,这条船就调往福建的三都澳去了,因为上面重潜班有一个是我老乡。我们在码头跳下车,遥望着对面朦胧的岛屿——大榭岛,一溜的潜艇在太阳下烁烁发出光芒,我们叽叽喳喳议论着。不一会就开过来两条交通艇,靠稳后我们被赶鸭子似的轰进了船舱,一声汽笛鸣叫,柴油机哆嗦起来,交通艇慢慢转过身子,朝大榭驰骋而去。

上世纪八十年代大榭岛

交通艇估计也就200多吨,前开门式登陆,可以装两台卡车或一个连的兵力,现在早已被淘汰了。由于比较轻,在波峰里上下起伏明显,伴随着海浪的拍打声,很快地就来到了22支队勤务船中队的码头,码头上“勤中”办公室的文书有个响亮亮的名字——李向阳,是我老乡,只是上岛后才熟悉。我们鱼贯下船,码头上有人交替呼喊船舷号,当我听到“250轮机”的叫唤,心里虽然别扭(怎么是个二百五呢)?但还是走了过去,发现一辆脚踏三轮车,围绕着站立三个人,带队的就是班长老孟了。

孟班长招呼我和战友陈杰赶紧把行李放进三轮车,其实行李很简单,就一个背包和手提包。陈杰是上海人,昨晚在五角场住宿,他就抽空跑回家一趟。我们俩跟随车子一晃一晃朝营房走去,路上班长说:“幸亏下手快,才从炊事班抢了三轮车,要不然你们的行李就要扛着走了。”

路途不算远,250艇当时住在西岙,是新的营房,旁边就是前苏联建造的老式营房,还铺着木地板,我们这边的已经改用水磨石了。老兵们早已吃过晚饭,食堂里是留给我们新兵的饭菜,四菜一汤,有大排、带鱼、红烧肉等,还有凉透了的绿豆汤,当时是9月份了,但天气还是闷热的,大家一口气喝了不少绿豆汤,桌上的饭菜风卷残云,因为大伙饿了一天了。

老式登陆艇

第二天就是周末,晚上部队会餐,菜品丰富,啤酒成筐的搬了出来,我一看不由默默点头,暗暗地说:上艇是选对了!(因为在青岛训练团,中队要我留队,我没答应。)这么多好吃好喝的,在青岛是绝对没有的。

轮机班聚坐一起,那是一种围绕桌子设计出的四方形固定的凳子,人要跨越进去才能坐好。班长招呼倒酒,名叫“紫竹林”的啤酒就乒乒乓乓被开启了,我刚刚上艇,第一次会餐,怎么喝酒心里没底,就眼瞅着老同志表现,环视了一圈,发现没有特别突出的,大多中规中矩。喝了一圈,渐渐有豪饮者出现,是坐在艇长那桌的,具体是谁早就忘了,他站起来起哄,要PK酒量,于是就有五部门应战。我们班的老孟虽然酒量一般,但也跟着叫好,并且对着我问:“你还能喝酒?”我说马马虎虎,因为我喝啤酒是一口闷,听别人说啤酒必须一气喝完,否则酒花就散了。孟班长说倒满,我就把脸前的白色大搪瓷碗倒上了,一瓶600毫升啤酒刚刚好一碗,我一饮而尽,大伙鼓掌道:“轮机班后继有人了!”想想也是哈,出苦力的专业,不能喝酒怎么行?

潜艇部队有别于其他部队的就是,新兵要做两次,第一次刚入伍,完成从老百姓到军人的转变,第二次是上艇,完成学员到合格潜艇兵的转变。我们的到来,预示着一批老兵的离去,记得他们应该是81-82年兵,轮机班有两人退伍,一个是江苏泰州的宋汉明,一个是浙江杭州的杨建林,他们那会已经开始穿便装,准备好了随时离队,整天来无影去无踪,吃饭也很难见到,与我们相处半个月左右,就再也没有联系了,依稀尚可记得他们的模样,但不知什么原因,2016年和2018年两次战友聚会,他们都没有出现过。我事后专门向泰州兴化安监局韩副局长询问过(他原是勤中的教导员),据他说宋汉明战友身体有恙,不便外出。

我最初印象最深的就是孟班长了(当时轮机班李军士长外出学习),他就担负起轮机班的日常学习和出海训练工作。他是河北沧州人,提起沧州大家都知道这里是“武术之乡”,沧州历史上就是贫瘠荒凉之处和犯人发配之所,《水浒传》里的林冲,就是发配到这的。古往今来,沧州战事频繁,民遭涂炭,非尚武不可图存,清末就有“镖不喊沧州”的说法。孟班长个子不高但很敦实,黑乎乎的一副国字脸,一看就是那种憨厚朴实的人,他高兴了,偶尔也练几下子,看来的确是会些拳脚功夫的。

大榭轮渡码头

孟班长在艇上被叫“老孟”,许多志愿兵都被冠以“老丁、老李、老张等等”,其实他们也就三十岁左右,有的还不足三十,但由于是老同志,大家伙便习惯成自然的喊“老张老李”,我们新兵是不可以这样叫的,否则太没礼貌,一般要二三年以后,摸爬滚打在一起久了,才能亲切地喊“老孟”。

老孟抽烟比较厉害,抽的就是宁波产的“青松”烟,我上艇第二天,老兵周末休息打牌,孟班长正在兴头上,烟却没有了,就让我去军人服务社给买一包。服务社就在楼下马路对面的院子里,我隔着柜台要了一盒“大前门”,却不知大榭岛当兵的几乎都抽“青松”烟,他虽然见我拿错了,但也没有再换。我很纳闷,在我们老家“大前门”可是很受欢迎的呀,怎么到了“小上海”的宁波,反而不吃香了呢?

孟班长专业技术是相当过硬的,我上艇以后必须学习的潜构和内燃机系统应用操作,就是在他指导下完成的,前后大约花费了两个多月时间,直到我自己可以独立值更。

副班长李岩先是青岛即墨人,标准的山东大汉,人高马大,声音洪亮。他有着传统的正人君子思想,估计是被孔老二的“流毒”灌输多了。他一就是一、二就是二,眼里容不得半点沙子,你好他就夸,你错了他就尅,不留情面。但同时他又非常热心,可谓“知无不尽、言无不尽”,对在部队形成的一些良好作风,毫无保留地全盘给你。他还有喜欢唱歌的“小情结”,粗犷之下竟然委婉唱着《小背篓》,令人忍俊不禁。

1986年上半年,他完成把250艇送入黄家塘小修任务后,即转志愿兵去了259艇担任轮机班长。1987年春节前我回大榭参加表彰会议,专门去找他,饭桌上在他的介绍下,碰巧认识了刚刚上艇的邳州老乡赵海,他和我都是县城的,一聊彼此都很熟悉,从此成了铁哥们,转眼都三十多年了。岩先班长后来一直留在部队,先后担任支队秘书科长和艇副政委,转业后在地方劳动人事部门做纪检工作,不久前才退出一线。

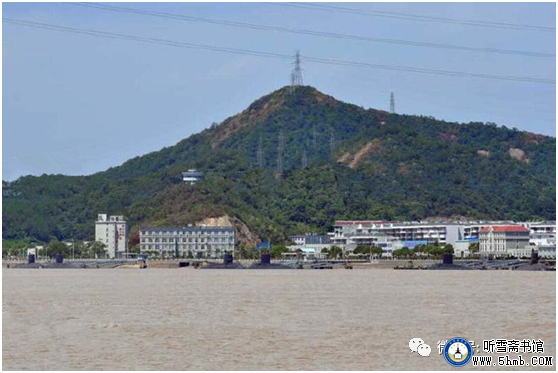

大榭岛军港

83年的老兵有两个,一个是天津卫静海县的郝运涛(退伍后找人测八字,命里缺水,逐改名“郝润涛”),另一位是河南商水的卢合顺,两人都属于安稳本分的性格,分别操作左右主机,工作上尽职尽责,但卢稍微有点滑,不过对我挺好。去年12月我到天津开会,专程到台头镇拜会了郝润涛战友,他家老爷子一手好书法和绘画,我问了问,原来是从文化站退休的,算起来还是我的前辈呢。

84年的两个老同志分别是西子湖畔杭城的郦斌和河南沁阳的王志强,郦斌是参加1984年大阅兵的水兵方队成员,一表人才,按照现在的话说“小伙帅呆了。”虽然是城市兵,又北京受阅过,但人品杠杠的,吃苦在前、享受在后,每次机尾盘车,他都是主动抢过去,除非累的呼呼喘,才让我接着盘。他夫人也是江南美女,曾经到黄家塘专门看望过他,郦斌小心翼翼呵护着,唯恐树叶掉下来给砸着了。

军港码头

王志强个子不高,肤色白白,怎么也不像山里人,后来才知道他是河南焦作的,著名的云台山风景区就在那儿,山清水秀出人才啊。我先后去过云台山多次,以前也没有联系方式,所以一直没有碰过面,以后一定去探望他,因为志强战友在高速收费站工作时,被车辆撞伤了,很严重,无法出门远行。我清楚地记得1985年我刚刚上艇那年,年底班里评优秀,他说杨太平工作认真,脏活累活抢着干,如果不给报嘉奖,他绝不答应。我当时在艇上值更,这还是其他同志后来告诉我的。你想想,这样一个爱憎分明的战友,是多么难能可贵啊!

大榭水兵楼

我同年战友陈杰,喝黄浦江水长大,长宁区的,聪明矜持,在新兵训练团与我是一个中队。85年夏天,他哥嫂专门从上海来青岛看望,在水清沟团部大楼前面的老招待所走廊里,他嫂子一袭白色连衣裙,身姿曼妙,跟琼瑶剧女主角一样,吸引许多战友窃窃私语。87年在黄家塘修艇,他爸爸妈妈一同前来探望,老头西装革履,举手投足颇有大家风范,阿姨银发皓首,雍容华贵仪态万方。我们结伴到招待所陪老爷子闲聊,他非要我们喝咖啡不可,说是从日本带来的。陈杰本人也很注重养生(三十多年前都晓得了),我们早晨起来只是喝一碗白粥下肚,他就订一瓶鲜奶滋润自己,我们长的像榆木疙瘩,他却长的油光水滑。这家伙从上艇就一直潜伏在六舱底,标准的“大轴司令”,和电工班混的最熟,现就职在虹桥机场,与夫人并肩战斗了。

随着83年老兵退伍,轮机班来了两个86年新同志,一个是安徽马鞍山的陈正义,一个是湖南岳阳的张善斌。他俩真是好苗子,陈正义吃苦耐劳,张善斌勤于思考,业务上互相帮助,工作中争先恐后,很快都能独当一面。陈正义非常尊重班里的老同志,谦虚低调作风务实,不幸的是英年早逝,复员后不久因病去世了,甚为可惜!张善斌后来考入士官班深造,在部队多年,成长为一名优秀的士官长,现在岳阳县人社局纪检组工作。

(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[5]