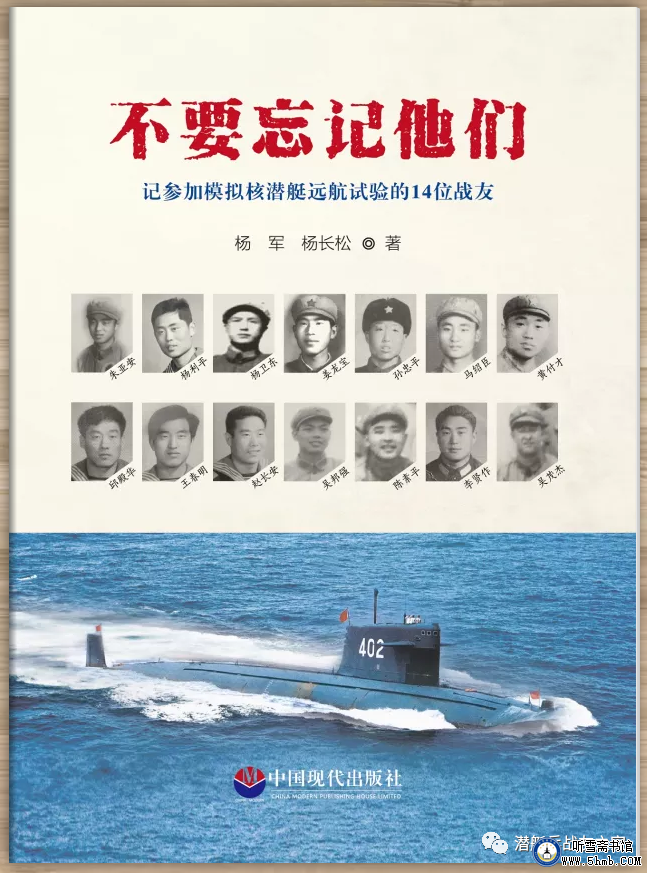

试验全过程:二、还原当年的试验( 试验过程和试验评价)《不要忘记他们》

不 要 忘 记 他 们

—— 记参加模拟核潜艇远航试验的14位战友

试验全过程

还原当年的试验

试验过程

1971年1月12日上午10点左右,14名参试战士举行了进入模拟舱前的宣誓仪式,宣誓仪式结束后依次进入模拟舱。所有参试的科研保障人员按照各自分工全部就位,《模拟120天核潜艇远航人员耐受力研究》的试验正式开始了。

让我们记住进入模拟舱的14位参试者的姓名吧,他们是:朱亚安、杨利平、杨卫东、姜龙宝、孙忠平、马绍臣、黄付才、邱殿华、王春明、赵长安、吴邦强(逝世)、陈素平、李贤作、吴茂杰(逝世)。

海医所的一名干部蒋扬寿作为参试队队长,从头到尾参加了此次试验。事实上进入模拟舱参试的应该是15人。

模拟舱环境条件的设定是这样的:

工作舱:温度设定为35度±0.5度,实际温度最高35.9度,最低34度.在120天内的平均温度为34.8度。相对湿度设定为55% ±5%。噪声设定105分贝,实际噪声最高110分贝,最低95分贝。

生活舱:温度设定在25度±0.5度,实际温度最高25.9度,最低23.5度,平均温度为24.8度。相对湿度设定为55% ± 6%。

噪声设定75分贝,实际噪声为75~80分贝(通风机启动时噪声要高一些)。

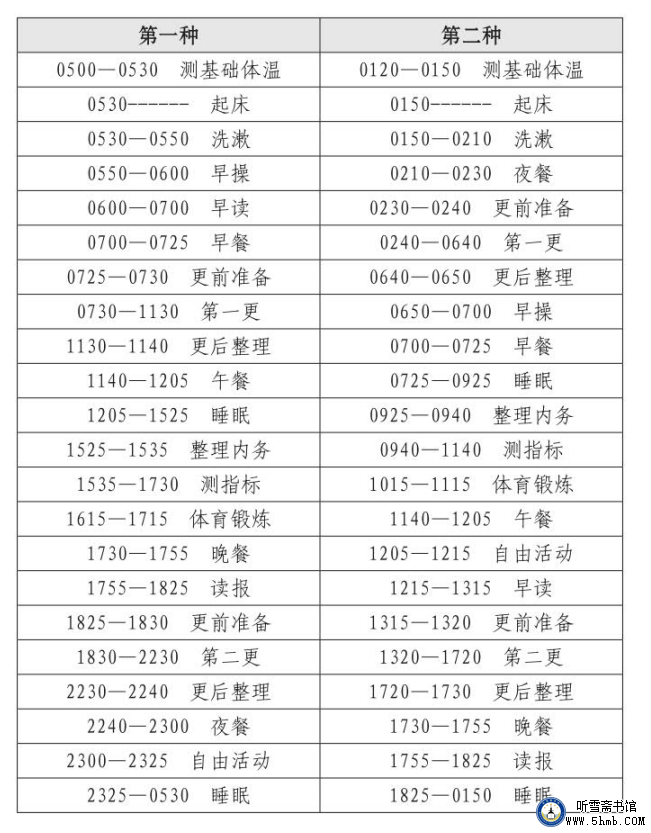

在实际试验过程中,14名参试战士中分成高噪声组和低噪声组两个试验组,高噪声组10人,低噪声组4人;高噪声组10人中又分成锻炼组和对照组(不锻炼),锻炼组6人,不锻炼组4人。这种分组主要是为了测试人体生理在不同的环境条件下数据变化的对照比较。参试人员在模拟舱内每天的作息时间与主要工作安排。

制定了两种作息时间(见下表)

对作息时间表内主要安排的解读:

---值更。参试人员每天进工作舱值更两次,每次4小时,每天累计值更8小时。资料显示,参试人员值更期间的主要工作安排是练习收发报、译报文、练习打灯光信号、检修仪器仪表等,值更期间可以看书(工作舱内有各种政治书籍)。

---早读与读报。每天的早读和读报时间共一个半小时,当时的早读称为“天天读”。“天天读”主要是学习毛主席著作,毛主席著作中的老三篇《为人民服务》《愚公移山》《纪念白求恩》每个参试的同志都能熟练地背诵出来,早读中还组织讨论,用毛泽东思想对照检查自己言行,谈学习体会,大家还积极写稿,向黑板报投稿,表扬好人好事,向党表决心,立誓言,发扬“两不怕”精神,坚持到底,坚决完成试验任务。读报半小时基本上是由1人读,大家听,报纸有《人民日报》《解放军报》和《文汇报》等。

---早操与体育锻炼。早操10分钟主要做潜艇广播操,体育锻炼1小时在体育锻炼区进行,锻炼区内有哑铃、拉力器等一般的锻炼器材。

---睡眠。每天的睡眠时间累计9小时,实验中因出现失眠等各种不适应症状,实际睡眠远远达不到规定的时间。

---就餐。在模拟舱内的每天就餐时间共1小时35分钟,除早、中、晚3餐外,夜间安排1次夜餐,参试人员的饮食全部由上海益民食品厂按照海医所提出的潜艇远航食品要求配制。

---测指标。测量身体各项生理指标每天持续时间为2小时30分,其中有些测量项目与睡眠和体育锻炼时间有重叠。每天的测量项目繁多,主要有:

脑电变化;

脑电阻变化;

听觉功能变化;

视觉系统功能变化;

体温调节变化;

工作负荷对体能的影响;

尿一 17羟的测定;

人体血象变化及人工紫外线照射对机体免疫功能影响的初步观察;

营养试验;

几种水溶性维生素排出量(维生素Bl、B2、B6、烟酸、抗坏血酸);

心血管功能变化;

大、小便称重化验,汗液化验等等。

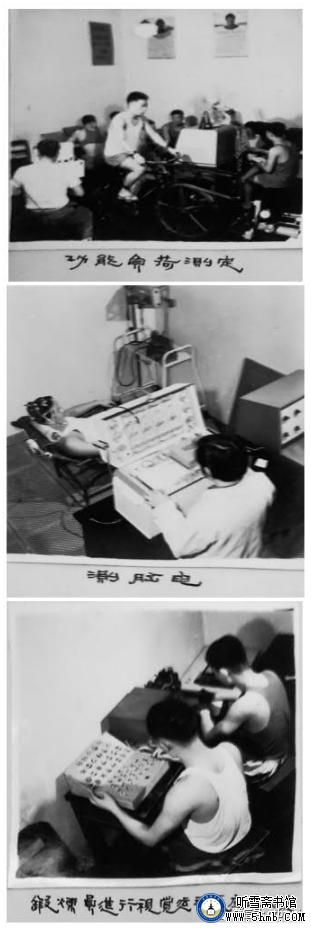

在模拟舱内对锻炼员进行各种体能指标测试(海医所资料照片)

在模拟条件下,人体的各项生理指标发生变化,其中比较明显的是听力下降,眼的调节功能减退,视、听觉分辨能力降低,脑血流量减少,负荷后脉率和血压的恢复时间延长,尿中17——羟皮质类固醇排出量增高,尿中某些水溶性维生素和机体免疫功能(白细胞吞噬指数)等都有下降。这些都是实验中测定的指数,而参加实验的M名锻炼员普遍反映还出现了不同程度的失眠、头痛、便秘、疲乏、记忆力下降等不适。其中有1名锻炼员马绍臣进舱2个多月后因转氨酶升高,经科研人员反复讨论后决定让其退出试验。

模拟舱外保障此次实验的近50名科研医务人员(含警卫人员)。轮流24小时值班,不间断测试人体生理指标数据,全方位医务保障、生活保障。每个锻炼员的细微变化,均在他们的观察掌握之中。10天、20天、60天......80天、100天、120天,模拟舱内的14人(含带队干部1人),凭着坚定信念、坚强意志、顽强坚持,克服了高温、高噪声等常人无法想象的艰难困苦,经历了人体最大耐受力的考验,圆满地完成了试验任务。为我海军核潜艇设计建造部门确定核潜艇最大自持力、为以后核潜艇实际海上自持力试验,提供了完整宝贵的人体耐受力科学数据和各种资料。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[3]