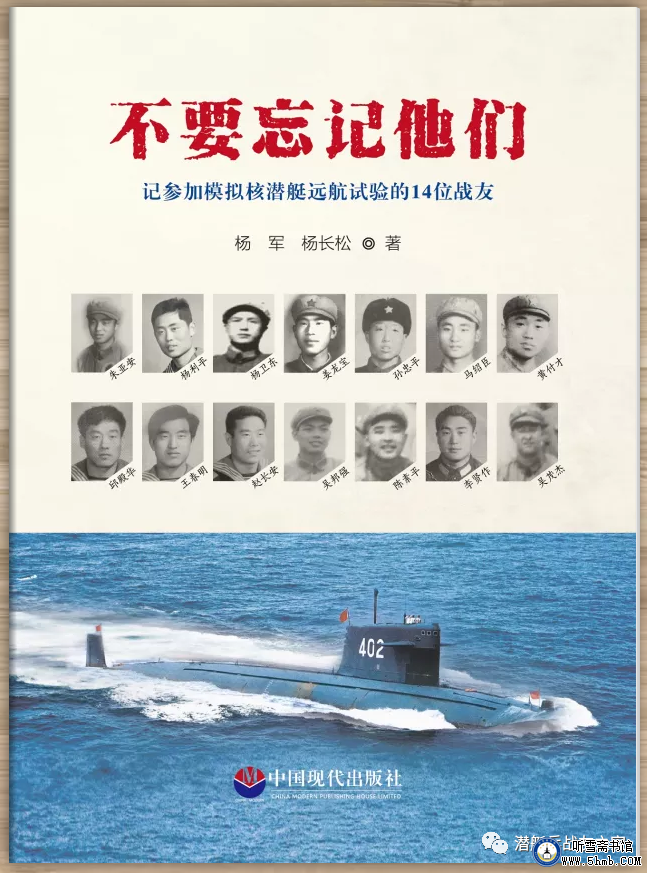

寻访参试战友:寻访第十三人 李贤作《不要忘记他们》

不 要 忘 记 他 们

—— 记参加模拟核潜艇远航试验的14位战友

寻访参试战友

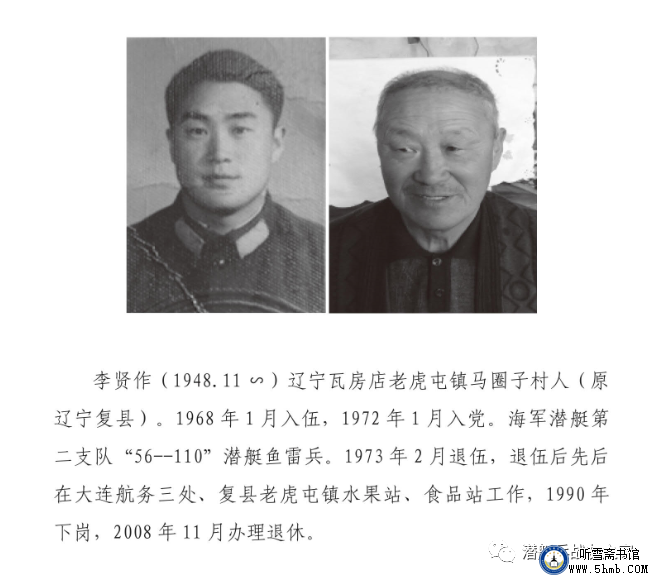

寻访第十三人 李贤作

李贤作的名字我们在上海海医所保存资料中查到记录的是李先作,到底是李贤作还是李先作,在我们寻访到本人后才弄清楚是李贤作,退伍证上写的也是李贤作。

李贤作是我们寻访的14位参试战友中第13人。5月份我们到大连寻访马绍臣时还不知道李贤作也是辽宁人,后来杨军在211潜艇战友微信群里发帖要求大家帮助寻找李贤作,辽宁瓦房店的战友张士高听说过李贤作这个人,于是帮助寻找,通过2个多月的查找,终于从瓦房店公安部门的户籍资料中找到了李贤作并获得了地址和联系电话,这就与李贤作联系上了。

11月15日,杨军与原211潜艇战友江定宗一起从青岛乘飞机到大连,江定宗听说我们去瓦房店寻访参试战友,顺便也很想见见211潜艇退伍到那里几十年未见的战友,就一起来了。杨长松则从沈阳出发乘高铁到大连与杨军和江定宗会合。之前已经和住在瓦房店我们艇上退伍的张士高、孙世敏两位战友联系好了,约定在瓦房店市政府前等我们,会合后再去李贤作家。

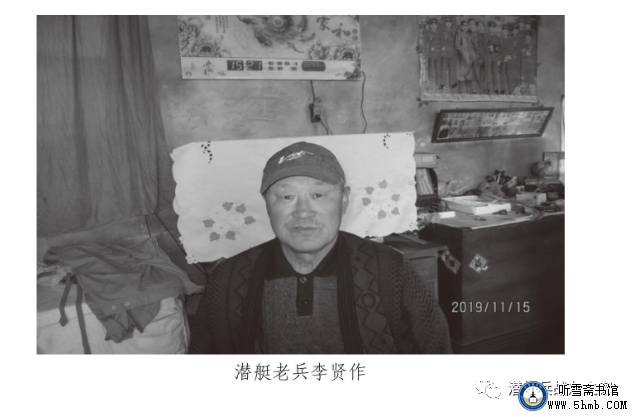

杨长松上午11点到大连,他在大连的战友派车到车站接上后到机场接杨军和江定宗,飞机12点到达,出了航站楼就见上面了,三人到附近面馆吃了碗面即前往瓦房店。下午2点,我们与早已等候在瓦房店市政府前大马路边的两位原211潜艇战友张士高、孙世敏见面。张士高前两年去过青岛我们见过面,孙世敏自1973年从211潜艇退伍后我们3个都是第一次见到。46年了,虽然模样依稀还能记起,但都老了,走在路上相遇恐怕都认不出来了。换上孙世敏的车,我们一行5人直奔李贤作家。在车上,我们了解到,张士高到了年龄从瓦房店市政公司领导岗位上退休,生活还不错。孙世敏早早下海,做建筑装修,当上了老板,在沈阳、大连、瓦房店都有工程项目,两个儿子也在商海拼搏,都很成功,日子过得很红火,难怪来接我们开着“大奔”,原来是很有实力。从瓦房店到李贤作家老虎屯镇马圏子村有20多里路,事先张士高与李贤作联系好了让他下午3点左右在老虎屯马圏子村村口等我们。约半个多小时,我们就到了马圈子村村口,下车回头一看,有几个老头在村口一屋前台阶上坐着聊天,过去一喊李贤作,其中一老头站起来回答:“我是李贤作,你们是从瓦房店来的战友?”边问着,边伸出双手一一与我们紧紧相握。这时,从旁边走来一妇女大声跟我们打招呼:“贤作的战友,都是从城里来的。”李贤作忙给我们介绍,这是老伴闫淑琴。站在我们眼前的战友李贤作,个不高,约1米65左右,不胖不瘦,腰杆挺得很直,一看就是当过兵的模样。老李的脸很红,不是冬天冻的那种红脸,有点像生活在西北高原的“高原红”脸。满脸笑容,憨憨的样子,一看就是东北汉子豪爽的性格。

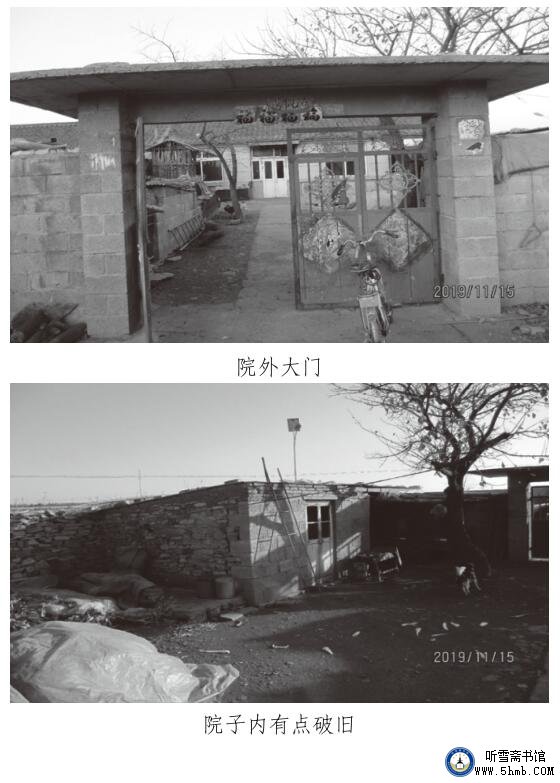

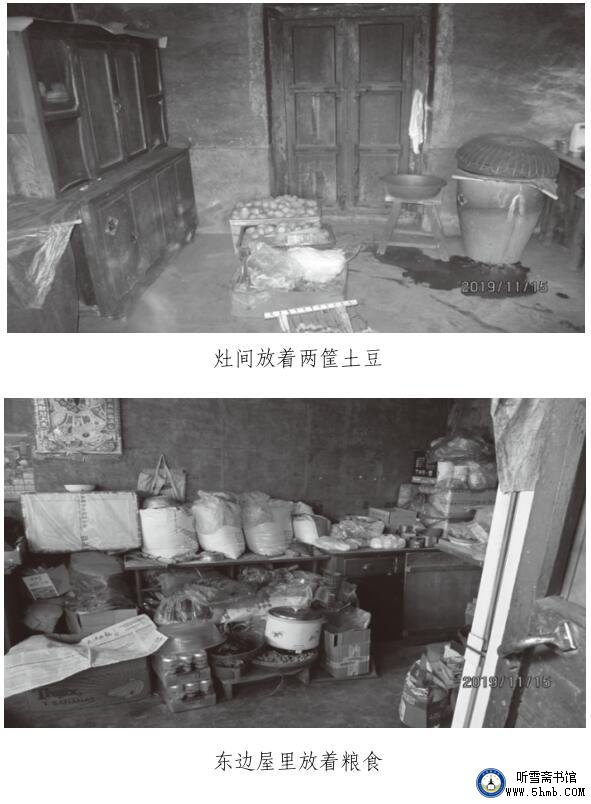

老李的腿脚看上去不是很好,走路一瘸一瘸的。从村口到老李家还有一里多路,老两口出来接我们时骑了辆三轮车,他骑着三轮车在前面带路,我们跟在后面。从村口到老李家是一条土路,汽车可以开进去。老李家就在路边上,进门有个院子,我们进院后看到院子里养了一群鸡,靠墙堆了一大堆玉米。4间平房比较老旧,一看就是盖了很多年的老房子。

我们进了李贤作家,映入眼帘的是整个家里没有一件像样的家具。4间屋子,进门的一间左右各盘着一口锅灶,东西屋里各盘一个炕。

我们去了5个人,加上老李两口子共7人,把东屋挤得满满的,除了坐凳子的还有坐炕沿上。一看来了这么多战友,老李非常兴奋,说自退伍到现在还是第一次,压根就没想到一下子来了5位战友。我们跟老李说:好不容易找到你,以来看望老战友,二来想了解一下当年你参加执行模拟120天核潜艇远航人员耐受力试验任务的情况。老李说张士高战友之前在电话里跟我说了,要我回忆回忆当年入伍在潜艇上和参加试验的情况,我记忆力不好,耳朵背,眼睛也不好,只能把我能回忆起来的大体情况跟战友们说说。下面的内容就是根据李贤作跟我们回忆他当年参军入伍及参加执行模拟120天核潜艇远航人员耐受力试验任务的一些情况整理的:(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[9]