与潜艇声呐打交道30年,他在海底通过声音判断“对手”(2)

(一)

【比方说,艇长所关心的这小小脏物发射器。比如说一个小小的雷达侦查天线。比如声呐?那更不用说了,一潜下去,全靠声呐。】

——《深海两万里》

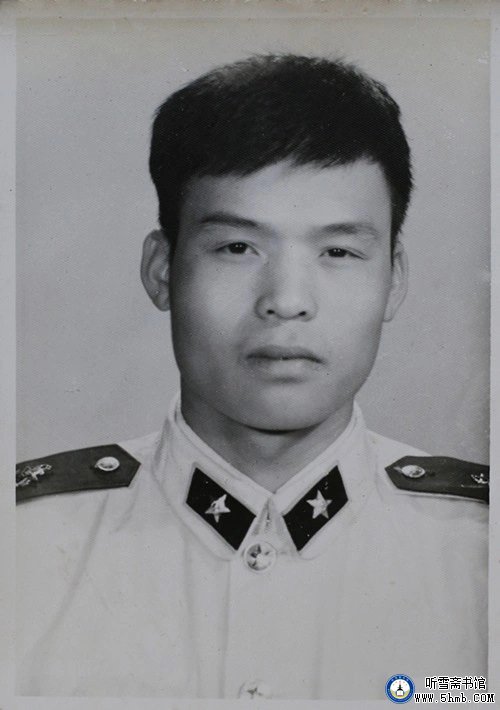

仇裕平,曾先后10次深海穿越太平洋,几次与战友面临生死考验。还曾荣获海军声呐专业考核第一名,被海军表彰为优秀声呐兵。

封面新闻:声呐和声呐这个岗位在潜艇上起到一个什么样的作用?

仇裕平:我认为,它是潜艇水下的战术信息中心。

简单来说,声呐就是听声音的。声音是一个基础,据此进行综合分析,推断它在海上波动的态势。再根据这种态势,识别声源是船只还是别的东西,如果是船就要判断是渔船、商船还是军舰。所以,通过声音去做细分析和判断,是一件很难的事情。俗话说:眼见方可为实。

封面新闻:是否可以说声呐既是潜艇的耳朵也是眼睛?

仇裕平:对。在水下基本上是这样。

封面新闻:当年你们怎么练习声呐听力?

仇裕平:主要靠录音带。最早的时候,是老式的录音机,大连录音机厂或者上海录音机厂生产的那种大铁壳笨重的录音机。

当时我们练习听力用的声音资料,大部分是靠有心的老军士长训练时采集的。他们在海上训练时感觉这个声音信息比较特殊,有某种训练价值,就按一下录音键,这时军士长会说“这是什么位置发现了什么声音,经过什么样的确认过程,它是一个什么样的声音”等信息,我们练习的时候,在这些信息的引导下,熟能生巧。我们那个时候就是这样一点点训练的。

封面新闻:从开始学习声呐,大约什么时候可以独立担任声呐兵这个岗位?

仇裕平:我照实了讲,我总感觉自己还不合格。

为什么呢?因为海上的船只在不断更新,不断变化,总有没听过的声音,尤其是到远海,这就意味有犯错的可能。声呐兵在海上面对这么多舰船,都要熟练地去掌握。如果在训练过程中出过一次错误,那所有训练的辛苦成果工作成绩都可能归零。一次失误就是终身遗憾。

封面新闻:声呐兵的淘汰率高吗?

仇裕平:淘汰,我们那时倒不是太多。但心理承受的压力特别大。不过现在新兵阶段就开始科学选取声呐兵,有淘汰的。那没有心理压力。

封面新闻:声呐兵的工作是听声音,根据声音的特点进行判断,那么是否可以把各种声音的特点都录入电脑,通过电脑来完成声呐兵的工作呢?

仇裕平:不可能的。这种思维我们称之为常态思维。不要说你们,很多没有接受过声呐专业训练的科学家,也有这种思维,设想通过仪器的识别功能,来实现准确识别某个目标。但我们通过这么多年的摸索发现,还是把一个好的声呐兵练出来,才是最重要、最可靠的。

我可以跟你讲一个故事。

当时有科研人员特意找到我,就谈这个事情。当时我对计算机识别的认识还是比较肤浅,我想声呐兵是通过不断的训练和学习来掌握这个技能,现在用计算机来学习记忆,也是一个好的想法,估计能成的。后来,逐渐往前走的时候发现,固定声带发出的声音和海上千奇百怪、各式各样的螺旋桨,在各种速度、各种船体中发出的声音要素是完全不同的概念。到了计算机里面,计算机会产生“信息迷茫”。

后来,我写了一篇关于识别的文章中说,“水下识别技术应该走一条‘人机结合,以人为主’的道路”。这才导致了研究方向与训练方向有所改变。

水下声音识别,科研工作者们也感觉太难了。虽然有些声音机器识别准确率是100%的。但是海洋战场环境,非常复杂,不是我们能想象的。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[3]