第四章 机电部门 轮机班(3)《大海深处的青春记忆》(3)

时间:2022-12-22

来源:听雪斋书馆

作者:李忠效

点击:...次

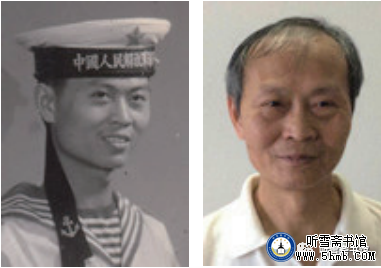

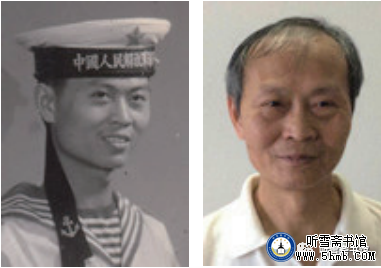

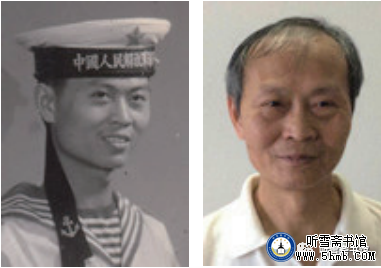

鲍东南(1950.6~),上海市人。1969年3月入伍,1970年从青岛水警区辅助船中队调入潜艇部队,曾任127潜艇轮机兵。1973年退役,在上海海运局船舶燃料公司、客运公司、外派公司工作。2010年退休。

鲍东南是在“潜艇事业大发展”时从辅助船中队调来的,他性格很开朗,平日和大家相处得不错,从没见他和什么人红过脸。他脑袋聪明,专业学习好像一点不费力。那时人们对于城市兵有一种偏见,认为城市兵怕苦怕累,在鲍东南身上,倒是看不出这方面的问题。轮机兵是艇上最苦最累的专业,要是怕苦怕累,那就什么也别干了。我觉得他和大家一样,该干的脏活累活也都干了,但是要说他干得特别突出,也谈不上。

鲍东南的笑声很有特点,声音怪怪的,我一直找不到合适的词汇来形容。别人笑,是靠出气发声;他的笑,好像是靠吸气发声。我尝试着学过那种发声方法,总学不来。

鲍东南和我们班的陆源昌、孙红明都是上海人,他们聚在一起,喜欢讲上海话。讲到开心处,会肆无忌惮地开怀大笑,鲍东南的笑声最响亮。因为我听不懂上海话,所以就不知道他们因为什么大笑,常常感到他们笑得莫名其妙。

我当时非常羡慕他们,会说一种方言,等于会说一门外语了。不像北方人,即便是方言,人家也会听得懂,没有一点神秘感。

鲍东南退役之后,就和我们失去了联系。这一次,是姚樑航海长和陆源昌找到他的。2017年6月,我陪张司令到上海,当地的战友齐聚一堂,我见到了分别40多年的鲍东南。他的变化比较大,头发稀疏了,一颗门牙也“光荣下岗”了。不过言谈举止还是过去的样子,只是显得比过去矜持了一些。似乎没有听到他年轻时那别具一格的笑声。

我是出生于革命干部家庭,父亲于1940年参加革命,新中国成立时,父亲所在的部队调入福建,据说是准备解放台湾。

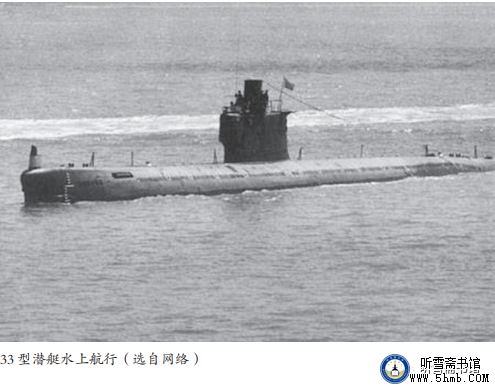

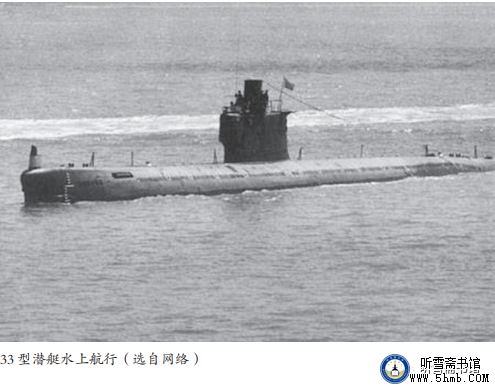

我出生在南京东面的海边,我父亲又远在南方福建,所以父亲为我取名为“东南”。我出生后也随母亲去了福建。我幼年时期就开始随父母体验军旅生活了。父亲一直用他的言传身教培育我成长,要求我要当好革命事业的接班人。我暗下决心,长大一定要成为一名军人。真是事在人为,1969年我应征入伍,成了海军北海军队青岛水警区辅助船中队的一员。1970年,我又在“潜艇事业大发展”时,被调入潜艇部队,在127艇当轮机兵。当时的艇长是张连忠,政委是王学芳,轮机军士长是张地岭。我在这个战斗集体中生活了不满三年,但在我的心中留存了深深的、浓浓的战友深情。

在轮机班与我走的较近的是郭庚森。老郭是南京人,比我早一年入伍,浓眉大眼,外号“阿兹姆”。也许因为我们都是来自城市的原因吧,我俩比较投缘。他在专业知识学习和生活上给了我很多帮助,至今我都非常感激他。他经常带我一起锻炼身体,玩单杠,双杠,夏天我们二人还经常去海边游泳,一起踢足球。

老郭的朋友很多,他能借到照相机,常带我去海边和青岛风景区拍照,几乎我的业余生活都是与他在一起,他就像大哥哥一样照顾着小弟弟。

部队就餐有时吃咸鸭蛋,大家都喜欢吃蛋黄,但是蛋白也不能浪费,必须吃掉,可蛋白通常咸得无法入口,所以大多数战友干脆选择放弃吃鸭蛋。这样一来,餐桌上的鸭蛋就剩下很多。老郭会趁人不备,将餐桌上的鸭蛋装入口袋,带着我就走。到了海边,二人一起大餐一顿,只吃蛋黄,把蛋白扔到海里喂鱼,想想真是很开心。现在回想起来,仿佛嘴角还留着蛋黄的香味。

还有一件事,我印象很深,那天老郭晚上要上艇值更,交给我一个任务,他在篮球场上晾晒了两个旅行包,天黑前将包收回来,但晚饭后我却将此事忘得一干二净。第二天老郭从艇上值更回来,我才想起受托之事。但是球场上的两只包已不翼而飞。老郭也没责怪我,反而与我商量:干脆咱们一人去买一个皮箱。我说:只要是大哥安排,我都会同意。到了休息日,我俩请假外出,去市里把皮箱买回来了。

1973年初,在武昌造船厂接新艇时,我和老郭将要退伍。老郭与我商量:一起报名去远洋公司吧!我二话没说便同意了,老郭就是我的主心骨。接着我俩一起去艇部向政委汇报了这个想法。政委说,你们来自大城市,安排工作容易,还是把去外轮的名额留给从农村入伍的同志吧!就这样,远洋公司没去成,我俩就此分开了。上海与南京,虽然距离并不遥远,但是我们各自忙于自己的工作,见面的机会并不多。现在我们都退休了,倒是可以互相走动了。

近三年的潜艇生活,战友之间结下了深情厚谊,时过40多年,仍使我难忘。

(责任编辑:听雪斋书馆)

(责任编辑:听雪斋书馆)

(责任编辑:听雪斋书馆)

(责任编辑:听雪斋书馆)

(责任编辑:听雪斋书馆)

(责任编辑:听雪斋书馆)

顶一下[0]