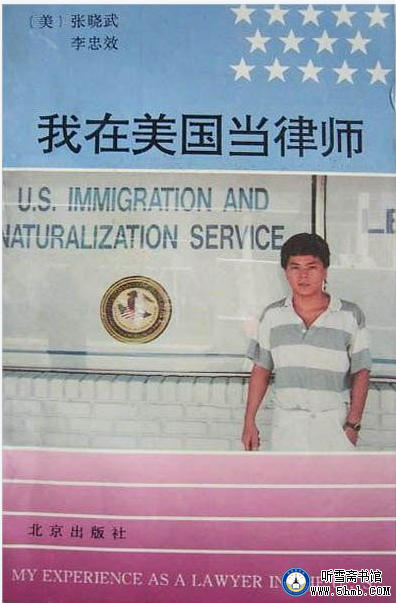

前言 《我在美国当律师》

前 言

张晓武

生活中总是充满机会的,当然,有些人总是会比另一些人更走运。我大概属于“走运”的一个中国人。

由于机会和命运的偶然巧合,我得以去美国学习,选择了律师这个在美国社会政治经济地位较高的职业,使我有条件更方便、更残酷地了解认识当今的美国社会,更准确、更深切地体味到华人移民在异国土地上那种无奈的处境。

一九八六年,我刚跨上美国土地的时候,曾经给我在国内的家人的信中写过这样一句话:“坐在中国最豪华的宾馆里,无论怎么发挥想象,也无法了解美国现代化的程度。”当时,我被那种前所未闻的灿烂的现代化所迷惑。同时,这种迷惑也影响了家人,他们以为:美国是天堂。

近几年,国内的域外文学热了起来,美国留学生的命运在文人的笔下大都显得凄迷悲凉。于是,有人认为:美国是地狱。

美国究竟是什么?我同国内的朋友、同学聊天,他们几乎都有这种疑问。我认识的一个女孩子到了美国后对我讲,她之所以到美国,就是看了一本《曼哈顿的中国女人》的纪实文学,她准备或者说已经开始实施的生存方式和书中的主人公一样,当保姆,窃听商业机密,然后跑出来自己干。面对这样一个曾经是清纯聪明的中国女孩,我感到很悲哀。

我不想给美国社会做一个定论,那未免太严肃。我仅是把我做律师的几年里受理的案件,和我在美国生活的所见所闻,如实地展现在读者面前。如果他们中间有人想出国,可以在心理上有所准备,最好与目前的生活做一下比较,再决定自己将去选择哪方土地。为了淘金或镀金这样一个盲目的目标,耗费自己半生甚至一生的努力,用中国一句俗语说:得不偿失。

也许,这正是我萌发写这本书的初衷。

我不否认在众多的中国大陆留美学生中,我是个幸运者,不敢也无法自诩是成功者,永远的成功者是现实生活的虚幻。我很明白,我必须坚持不懈地挣扎下去——请理解我用了“挣扎”这样一个听起来冰冷的词,这就是美国社会的残酷。否则,我随时会失去曾经拥有过,曾经得到过的昨天、今天。读者或许会在书中找到某些颇具戏剧性的情节,可能有潜意识的策划、设计,这大概要归结到人性的本能,而并非我的本意,更不想炫耀。我父亲是从中国长江边上走出来的一个放牛娃。若干年后,他做为一位离休的老军人曾经对他们的儿子说过:“成功并非全部源于机遇,准确地说,是由一天接一天成功的日子组成的。”我读懂了这句话,对于我来说,重要的在于抓住生命中的每一刻。

当年我走出国门,有赌气的成分——想走“曲线救国”的路子。到了美国,旋即投入一种拼博,同国内的老师、朋友、同学联系甚少,甚至包括自己的父母、兄姐。几年来,家人给我的信装满了一抽屉,我的回信仅有只言片语。我内疚,我不安,似乎有一种无法解脱的沉重感,这种感觉常常压得我透不过气。但是,我不想用谎言,用粉饰过的现实去面对我至亲至爱的家人和朋友。现在,我终于有机会把我经历中的一部分(并不全都是辉煌的)从容地告诉那些多年没有联系、至今不知散在何处的朋友们,以表达我对你们的情谊淳厚深长;同时,我想告诉我的爸爸妈妈哥哥姐姐,我一直非常想念你们,希望你们过得好。

我们这代移民对祖国的感情很复杂。在中国,不被中国人尊重,戏称“假洋鬼子”;在美国,即使有了绿卡,成为美国公民,也未必被美国人尊重。理论上同样是美国公民,但被真正的美国主流民族接纳,仍需要一个漫长的过程,他们看重的是移民背后的祖国。任何民族的移民在美国,身上都烙有祖国的印记,华人尤甚。生活在美国的华人,普遍存在一种说不出来的伤感情绪。我虽然加入了美国籍,也宣誓过要忠于美利坚合众国,但在感情上永远无法割舍对第一祖国——中国的眷恋。这种眷恋存在于全部的美籍华人的心里,无法言喻。

在美国,我被称为中国政策和法律的专家,每天都要挤出时间看中文报纸,了解中国今天的发展。近几年,回中国的次数也逐渐增加,对现在中国的认识由于直观而渐至深刻。每次回到美国,都要举行讲座,进行演讲,向美国一些商人和财团的代表介绍中国社会经济发展现状。我从来不用抽象的理论、苍白的形容词去说明一种事实,最好的最有说服力的,是事实本身,是数字;中国近五年是以平均增长10-12%的速度发展,而在中国南方城市广州,平均递增率是20%。当我说出这些数字的时候,我能感受到人群中有一点激动的情绪,或者说是惊诧,因为这种发展速度是世界上任何国家和地区都找不到的。我经常这样告诉我的听众:中国人已经不是你们想象中的中国人了,我在北京、广州看到的许多中国人,手里拿着大哥大,身着皮尔·卡丹,手戴钻戒;中国的许多城市都有许多豪华商场,有各种国外名牌香水,价格万元以上的名牌金表不乏买主……。我从这些美国听众的眼睛里看到一种尊敬和羡慕的目光。这时候,我的内心就会有一种无法遏制的得意在涌动。

我是美国公民,但我的根在中国。

(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[0]