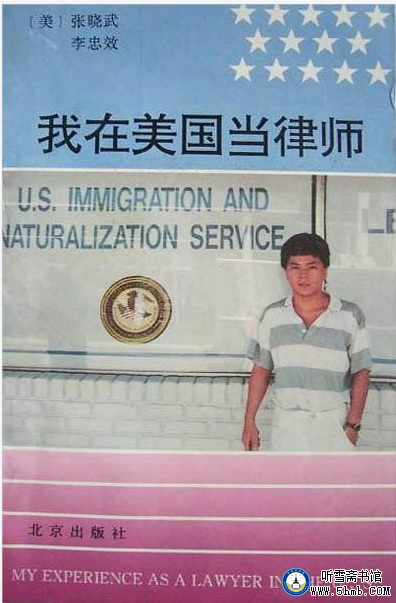

第三章 和美国法律做“游戏” (二)《我在美国当律师》

“参议员楼”里的华人律师

李忠效手记——

在佛特劳代堡市与迈阿密市之间,有一座和佛特劳代堡差不多规模的小城——北迈阿密滩市。市内有一条东西向的马路,叫163街,在整个迈阿密地区的华人中间。那是个很有名的地方。在那条并不很长的163街上,有十三家中国餐馆,三家中国蔬菜店,一家中国药店,两家中国旅行社,两家中国针灸医生开的诊所。那条街的两旁,是华人居住区。那里,就像一座“中国城”。

“物以类聚,人以群分”,这其实是个实实在在的道理。163街的这一大群华人,也吸引华人律师张晓武。他似乎将这个由自己民族的父老乡亲组成的区域,与自己想独立开律师事务所的蓝图画在一起。

晓武的太太卡萝里从法学院毕业以后,在奥兰多(Orlando)的一家律师事务所谋得一份工作。为使太太上下班方便,晓武很快把家迁到奥兰多。太太主张他也在奥兰多找一份工作,他却认为在奥兰多很难发展自己的事业,他不想离开华人聚集地太远,他认为华人所在地,是他事业开拓的始点和基础,他的事业的大厦,应从这里奠基。

他的朋友马克·布鲁尼的事务所在迈阿密,当晓武还在马克的事务所里处理那三百多个疑难案件的时候,他已经把眼睛瞄准了北迈阿密滩。

他是1989年11月20日拿到律师执照的,拿到执照,他便开始着手准备自己开办律师事务所的事了。

在美国,没有律师执照是不能挂牌开业的,张晓武在没拿到执照之前。只在马克的事务所里做案子,不上法庭,没人干涉。但你要自己开事务所当老板,没有律师执照就不行了。其实晓武在7月份就参加律师执照考试了,只因批照过程中出现了一个令人无奈的插曲,竟把他的执照耽误了。

按规定,考试之外,还要有两个熟悉的人证明报考者的为人,张晓武写了国内的一名老师、一名同学的名单和地址交上去,有关部门很快把信发向中国。但是对方却迟迟没有回音。

张晓武去问:“我的执照怎么还没批下来?”

回答:“你的证明人没有回信。”

张晓武心中奇怪,怎么回事呢?忽然他眼睛一亮:“你们的信是不是用英文写的?”

回答:“是的。”

“他们不懂英文,怎么给你回信?”

“哦,对不起,我们忽视了这个问题……”美国的公职人员在自己的疏漏面前,往往是谦虚的。

实际上,被他们忽视的问题并不止这一点。张晓武考律师执照的时候,连正式绿卡都没有。美国人在这一点上是个大大的忽视。而这个忽视,似乎又有情可原。因为一般来说,很少有外籍人到美国学法律,偶尔有那么几个,也是家里相当有钱的人,法学院的学费比一般学校要高二倍,普通人家上不起,而外籍有钱人家的孩子到美国学完以后就回国了,更少有在美国当律师的,这些人是冲那个法学院博士学位来的。拿到学位,就衣锦还乡了。像张晓武这样靠奖学金读完法学院,并留下来当律师的外籍人,几乎是绝无仅有。美国人恰在这“绝无仅有”上犯了错误——他们根本没有怀疑晓武的身分。移民局往往是到餐馆之类的地方去查没身分的非法移民,从没有到事务所查律师的,谁能想象到一个律师会没有身分?于是,张晓武在移民局的印象里,大摇大摆地当了个没有美国身分的美国律师。

1990年8月,张晓武在拿到正式绿卡之前,接到了移民局的通知,让他去面谈一次,目的是想考察一下他结婚两年是不是真正结婚了。和他谈话的移民官见面之后不无惊讶地问:“啊,你和我们打了这么多次的交道,你还不是公民哪?”在此之前,张晓武由于经常来此办理移民案件,两人已经很熟了。移民官说:“咱们关系这么熟,不好意思问你什么问题,我就给你批了吧。”

一边办手续,移民官很随意地问他:“你到底是什么时候来的?”

张晓武从怀里掏出一张《迈阿密先驱报》递给他,半开玩笑地说:“你看看,它会解答你所有的问题。”这份报纸的头版用了几乎整版的篇幅刊登介绍张晓武的文章,移民官接在手里,真的认真看起来。张晓武从他手中接过刚盖章的护照,不无得意地扬长而去。此后他每次去移民局办案子,这位移民官都对他非常客气,双方工作配合得非常默契。 (责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[0]