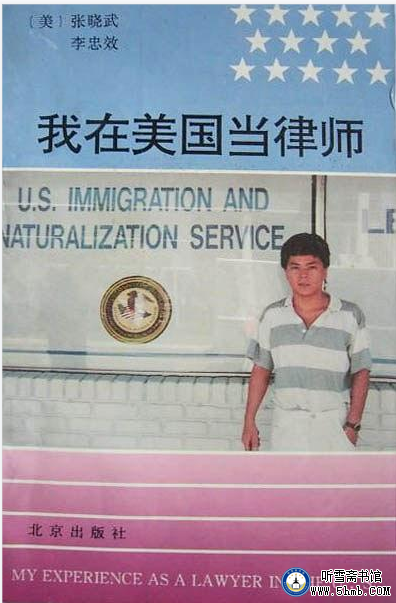

第四章 商场风云 (一) 《我在美国当律师》

第四章 商场风云

李忠效手记——

张晓武不仅是个律师,同时还是个兼职的商人。他在“张晓武律师事务所”之外,还有几家贸易公司,同时经营不同的商品。虽然在佛州,在迈阿密地区,作为商人的张晓武远不如作为律师的张晓武名气大,但实际上他也是个不错的商人。如果有一天他作律师作腻了,想一心经商,那么他在商界的名气也会一天天大起来的。

张晓武在美国经商的历史要比当律师还早。1988年,他在诺瓦大学法学院读书还没毕业,就开始了经商的生涯。当时,他的一位在美国留学的朋友,在宾州一所大学读完硕士学位,面临着回国还是留下的问题,那位朋友是读国际关系的,这个专业在美国不好找工作。张晓武对他说:“你到我这儿来吧,咱们作个伴儿,一块做生意。”他说得挺正经,朋友就来了,和他在佛特劳代堡的家里一起住。晓武在国内有很多关系,那位朋友也有很多关系,他们觉得可以利用这些关系做很多事情。于是就注册了一个公司——东方国际贸易公司。牌子很大,实际上就他们两个人,而且主要是晓武的朋友在做,因为晓武还要上学。

他们没有什么资本,在美国开公司无需验资,你只要掏得起律师费就可以开。张晓武十分坦率地称他们这个公司是“纯粹的皮包公司”。在美国,这类由华人开的,或是别的什么人开的,专门作代理人生意的公司,非常多。刚开始干,没什么经验,所以生意不怎么好,仅够维持朋友在美国的生计,他们觉得这样也就够了。半年之后,那位朋友找到了新的工作,他们的公司就关了门。这段并不成功也并不辉煌的经历,实际上是张晓武走上美国社会之前的预演,是一首大的交响乐的序曲。

在这一章里,我们将着重介绍与经商有关的故事,不光是张晓武个人的经商经历,还包括他所了解的国内一些企业和公司在美国的各类经济纠纷。

大陆公司在美国打官司

张晓武自述——

1987年,美国国会通过了一项立法,规定所有的牙医和医院里所有的医生,在接触病人时,都要用一次性乳胶手套,目的是为了防止艾滋病毒的传染。

立法公布的时候,美国的市场根本没有做好这方面的准备,于是出现乳胶手套脱销的现象,也因此,手套的价格也不断上涨,最高时达12美分至14美分一只。而当时一付乳胶手套的成本大约只有3美分左右。所以,很多生意人见有利可图,纷纷转向做乳胶手套的生意。在美国,如果能做一次性消费产品的生意,利润是极高的。当时,只要能找到货源就赚钱。我和朋友开“东方国际贸易公司”的时候,也曾到处打电话找乳胶手套。我们没找到,所以也没赚到什么钱。

1988年1 2月,大陆的H公司和X公司,通过香港的A公司,与美国的鲜晶公司签订了一个供应乳胶手套的合同。交货期是1989年12月。

由于很多厂商都看好美国的乳胶手套市场,大陆、台湾、泰国、马来西亚以及美国本土,新建了一批生产乳胶手套的工厂。H和X也投资兴建了乳胶手套厂。他们从泰国进口原料和生产线,花了大量的外汇,他们以为这是一本万利的生意,所以倾注了血本。但是。像他们这样一窝蜂上马的乳胶手套厂太多了。并且产品一齐拥向美国市场,致使1989年美国乳胶手套的价格大跌。H公司和X公司与鲜晶签定的合同是4美分一只手套,而美国,1989年末市场零售价格最低为2美分一只。显然。鲜晶公司如果按原合同接货,就要亏本。所以,鲜晶公司对1989年底H公司和X公司运到美国的200多个20英尺的货柜,拒绝付款。

鲜晶公司是用信用证做的生意,就是鲜晶公司在自己的开户银行给对方的开户银行开信用证。从理论上讲,对方的货只要发出,提货单交给银行,银行就要把款付给对方。可是,由于鲜晶公司是一个势力很大的跨国公司,银行对他们很客气,于是他们就赖账,不让银行付钱。在这种情况下,很明显,H公司和X公司应该联合起来与鲜晶公司打官司,而且在法理上讲,应该是能打赢的。但令人意外的是,他们却把一场应该打得很漂亮的官司打得一塌糊涂。

H公司的一个副董事长是我的同学,他们向我咨询在美国遇到这种情况应怎么处理,我给他们出了很多主意。我建议他们,首先是打官司,防止被动,要找一个比较强的律师事务所,要多花点钱,给对方一种威慑力,否则对方不会理你。

可是,不知是因为他们不愿意多花钱,还是没意识到在美国打官司的厉害,他们没有直接和鲜晶公司打官司,而是通过香港的经纪人——A公司,到美国来与鲜晶公司打官司。

经纪人就是靠给你牵线拉关系赚钱的,他没有任何资本投入,你买卖做亏了,也不亏他的什么钱,他只是少赚一点而已,他怎么可能花血本为你打官司呢?他不愿为打官司赔钱,他当然要找规模比较小的事务所,找比较廉价的律师。即便是有最廉价的律师接这个案子,他们也不急于掏钱。他们要在好几个事务所之间衡量比较,乃至等待观望,以选择一个花钱最少最省事的机会。(责任编辑:听雪斋书馆)

踩一下[0]

顶一下[0]